□记者 许怡彬

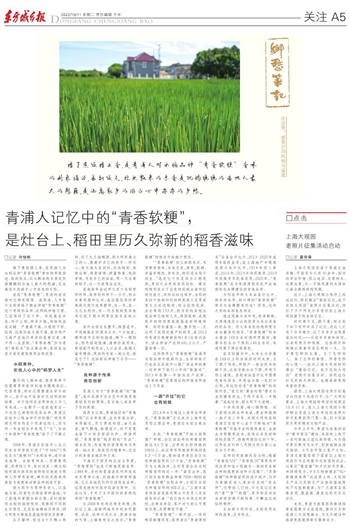

楼下煮饭楼上香,是青浦人对水稻品种“青香软粳”香味的形象描述,每到饭点,灶头飘来的米香是饥肠辘辘的当地人最大的慰藉,是远离家乡的游子心中浓浓的乡愁。

说起“青香软粳”,青浦的老百姓对它颇有感情。在青浦,几乎每个水稻种植户都会种植“青香软粳”这个常规稻品种,这样的种植习惯,已经保持了近十年。农民最是实在,种什么稻,种多少粮,种植效益是关键。产量高不高,口感好不好,抗病、抗倒伏能力强不强,能否稳产又高产是他们考虑的重要因素,来不得一点虚假。“青香软粳”作为青浦“薄稻米”的主栽品种,显然在这些方面有着脱颖而出的优势。

水稻育种,

农技人心中的“稻梦人生”

懂行的人都知道,粮食育种不仅需要常年在田间地头摸爬滚打、吃苦受累,同时还需要滴水穿石的恒心,其中也可能面对无功而返的结果。对于钻研农业育种的工作人员来说,一生都不一定能选育出一个令自己满意的优良品种,青浦区农技中心粮油种子科的推广研究员胡大明自称是个很幸运的人,因为那一年在稻丛中发现了“它”,自此十年便和“青香软粳”结下了不解之缘。

2008年,青浦区农技中心从江苏农业科学院引进了“宁5047”(现定名为“南粳46”)水稻品种,进行亲本选育。水稻育种是一项需要观察、思考的工作,有时田里一株水稻短时期内体现的独特性征就能为育种工作带来突破,瞬间的灵感突现就能为选育成功新品种创造可能。

胡大明作为育种负责人,以基地为家,经常吃住都在育种基地,为了能随时掌握水稻长势,及时捕捉到水稻的独特性征,观察到不同的生长情况,尤其在抽穗结实阶段,胡大明每天都泡在基地的稻田里察看。

五月播种,经过4个月精心照料,到了九月抽穗期,胡大明怀着忐忑的心,像看护自己的孩子一样用心,每天埋头在田间,拉线规划、拔秧运秧、调查苗情、测量株高、选择单株,用他自己的话说,哪一天没看到稻子,这一天就像没过完。

基地每年会试种几百个水稻育种材料,每种材料种下一小行,然后反复观察和比对,选出最优异的单株再次进行选育繁种,这一年,在一丛丛水稻间,有一列水稻的优异表现引起了胡大明等农技专家的注意。

该列水稻生长整齐,株型适中,平均株高在95厘米左右,叶片挺直,穗形适中且籽粒饱满,掰下一穗稻谷,稻壳锃亮饱满,清香扑面而来,轻捏剥开稻壳后,入口品尝,软糯又富有嚼劲,现场的专家一致认定:就是它了!还给新品种取了名字——“青香软粳”。

良种源于传承

贵在创新

青浦人对于“青香软粳”的“偏爱”,或许是源于自古至今种植青角薄稻系列的惯性,是当地人刻在骨子里的执拗。

据历史记载,青浦地区的“青角薄稻”以谷形较薄、出米率高出彩,米质极佳,用它煮成的饭,油光晶莹,香气飘逸,软糯适口,因不用菜也能下口而享誉国内外。明清两朝,“青角薄稻”纯系朝廷“贡品”。清末民初,朱家角经营薄稻米为青浦一地之首,除在国内销售外,还出口到东南亚地区和日本。

不满足于历史的沉淀与积累,“青角薄稻”也在不断地更新品种。1984年,当时的青浦县农科所组成攻关育种小组,到海南开辟育种基地,又从各地农科所引进优良品种,运用先进的科技手段杂交育种。长此以往,才有了文中提到的表现优异的“青香软粳”。

从2008年发现这株变异株,再经过上海、海南两地多年的加代繁育、试验、试种示范之后,青浦当地的气候、土壤愈发与之契合,“青香软粳”的性状开始趋于稳定。

“‘青香软粳’加工成稻米后,米质带有香味,米饭光亮,滑爽,软糯,并富有弹性,食味佳,特别是冷饭不回生。”选定它不但是因为口感优异,更因它出色的各项指标。健壮的株形显示了出色的抗病虫害和抗倒伏能力,田间试验过程中,水稻的条纹叶枯病和纹枯病发病只是零星发生且症状较轻,综合抗性优异。全生育期153天,较当时的其他水稻品种又略短几天,周期较短、成熟较早的特性更能提高在田种植效率。而籽粒灌浆一致、整齐划一,又证明了其稳定高产的特质,在2010年青浦区晚粳新品种(系)比较试验中,该品种亩产达到691.2公斤,产量居第一位。

这些特质让“青香软粳”在诸多水稻品种中脱颖而出,水稻种植户们也在区农技中心推广该品种的第一时间种下他们心中的“致富米”。2013年是第一年面向农户试种,“青香软粳”在青浦区的种植面积就达1万多亩。

一路“开挂”的它

也有短板

2014年4月通过上海市品种审定,“青香软粳”正式成为上海市优质稻主推品种、青浦区水稻主栽品种。

自此,“青香软粳”开始大面积推广种植,全区该品种的种植面积就达4.5万亩,占常规水稻种植的50%以上,此后常年种植面积保持在4万~5万亩,要知道青浦区全区水稻种植面积约12万亩,“青香软粳”作为主栽品种,占到青浦全区水稻种植面积的近一半。“截至去年,我们园区每年都会种植7000~8000亩‘青香软粳’水稻品种,占园区水稻总种植面积的90%以上,”上海自在青西农业发展有限公司负责人吴佳聪告诉记者:“我们的大米供应到学校、企事业单位,客户对它的认可度相当高,反馈都很不错。”

“青香软粳”一路开挂,一项项殊荣接踵而至:在青浦区“青浦薄稻米”品鉴会评比中,2013-2020年连续8届获金奖;在上海地产中晚熟优质大米评比中,2014年获三等奖,2016年、2019年均获银奖,2019年获最受市民喜欢奖;2020年,“青香软粳”成为青浦薄稻米农产品地理标志品牌建设的首选品种。

为何在市级大米品鉴评比中,拥有好品质、好口碑的“青香软粳”却总与金牌擦肩而过?原来,这和大米的品相息息相关。

通过观察大米外观,色泽鲜艳、光滑通透是公认的优质大米应具备的好品相。而大米米粒的透明度与含水量密切相关,“青香软粳”的含水量在16%左右时透明度最好,随着米粒水分下降到14%左右时,米透明度下降似轻雾色。

在实际操作中,大米水分含量在16%以上的话保存时间太短,为了便于保存,种植户一般会把米粒晒干些,这就导致水分下降、外观不那么清透。在稻米品鉴评比中需要色香味俱全,外观也占据一定打分比例,而这恰恰是“青香软粳”的短板所在,“在它的‘黄金时期’屡次与金奖擦肩而过,不得不说是一件憾事。”说起这些,胡大明不无遗憾。

十年风雨路,凝心铸辉煌。对于常规水稻品种来说,黄金种植期一般只有三四年,而胡大明所在的青浦区农技中心由于不断地对“青香软粳”实施专业的提纯复壮、去杂去劣等繁育技术,在保证其良好特性的前提下,将栽种期拉长到十年,这和农业科研人员倾注的大量心血是分不开的。

品种的更新换代是必然,随着“青香软526”、“青香软20”等更具外观品质和适口性融为一体的优良新品种的选育成功和示范推广,“青香软粳”的种植面积将逐步减少,但作为曾被农家人视如珍宝的“老品种”,它带给人们的,不光是记忆里的“清”“香”“软糯”,更多的是对农业种质资源不断探索、不懈追求的钻研精神。

正如胡大明所言,水稻优质品种的选育,没有终点。