一、基本情况

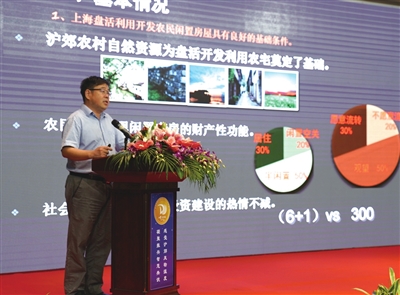

通过调研,我们认为上海盘活利用开发农村闲置房屋使用权正当其时,具有良好的基础条件。首先,沪郊农村自然资源为盘活开发利用农宅奠定了基础。上海是典型的江南水乡,古镇、水乡、老街、海岛、古文化遗址、渔村以及田野自然风光等景观资源较为丰富,民间传统文化源远流长,各种民俗活动也具有地方特色。特别是随着全市村庄改造和美丽乡村示范村的推进,农村环境面貌发生了明显改善,不少乡村风貌别具一格。(下转B5版) (上接B3版) 其次,农民盼望实现闲置农房的财产性功能。目前上海村里两成左右农户的房屋已闲置空关,一半农户的房屋为半闲置房(指日常由老年人居住,节假日儿女回家居住)。上海郊区农民的习俗是有农村的房屋不算有房,生活目标是“城里有房,才能娶妻安家”。即便在我们调查的纯农业地区,四成左右的农户已在城区或镇里购置了住房。对304个村的问卷调查显示,三成左右农民愿意将闲置房屋流转出来,以增加经济收入。

此外,社会资本对利用农宅投资建设的热情不减。近年来,全市民宿客栈数量大约在300家左右,主要分布在青浦、崇明、金山、浦东、松江等乡村,形成了青西三镇、金山嘴渔村为代表的民宿聚落,同时还建设了一些创客空间。相关企业依托浦东新区川沙新镇连民村紧邻迪士尼乐园的地理优势,运用高新科技打造风格各异、主题鲜明的现代化民宿。金山区在全市率先以民宿发展协调领导小组的名义推行一站式审批,近期已对6家民宿进行了备案登记,由此调动了经营主体的投资开发积极性。

调查显示:上海盘活农村闲置房屋使用权有试点、有成效。通过盘活开发利用农村闲置房屋,实现了多方共赢:乡村生态环境水平得到了提高,市民对美好生活需求得到了满足,尤其是农民的增收渠道进一步拓展。一是租金收入。农户将闲置、半闲置农宅流转给集体、合作社,或者租赁给企业,获得租金收入。浦东新区川沙新镇连民村农民年房租收入3.6万至15万不等,且每年递增5%;奉贤西渡街道益民村、金山嘴渔村农户出租房屋每年收益5至6万元。15年租赁期到期后,改建房屋的经营权将返给农家。二是销售农产品收入。各类时令鲜嫩的农副产品深受游客欢迎,农家乐、乡村深度游带动了周边农户发展特色农业、绿色农业,实现增收致富。三是收益分红。一些地方集体的养殖场、仓库、厂房等,成为发展乡村民宿和众创空间的物质载体,壮大了集体经济实力。如奉贤西渡五宅村将每年村办公用房、旧厂房出租获得经营利润600万元,村民可享受来自集体经济组织的收益分红。四是就业收入。通过盘活闲置农宅,改善了农村整体面貌,乡村旅游、民宿产业、文化创意、运动健身、电商物流等业态百花齐放,创造了许多就业机会。据对304个村调查,已开展农宅盘活利用的村,都吸纳了大量本地劳动力就业,从事民宿管理、保洁服务等工作,月工资在3000-8000元不等。

二、问题分析

虽然上海在探索盘活利用开发农村闲置房屋方面迈出了可喜的步伐,但与江浙地区相比,存在明显差距。一是形态散,以零散盘活为主,盘活改建的农宅混杂在村居中。二是规模小,以整村盘活的方式至今还未形成。三是精品少,难以与江浙比拼,除少数几个精品民宿外,缺少精品,形不成气势。四是诚信差,农民对合同契约诚信度不够现象普遍存在,因反悔而出现的经济纠纷时有所闻。村干部还反映,发展民宿与增强农村集体经济实力关系不大,担心“瞎折腾、不长久”。上述问题,究其原因:

一是缺乏一个部门主抓。基层反映,全市缺乏一个主管部门。

二是项目开发审批难。调研时,一半的被调查者反映,目前农村闲置房屋流转开发主要用于发展民宿,由于土地不能转性,用农宅办民宿办不了相关证照。工商登记没有登记类别,既不是旅馆也不是餐饮,难以获得许可证。同时,乡村民宅建筑多为自建房,九成以上的农村房屋是上世纪建设的,房屋的建筑安全难以核准。加之,乡村民房通常不具备商业接待设施所需的消防设施和消防条件,在消防审核中遇到很大困难。

三是配套设施不到位。调研时,八成的被调查者反映,将农民闲置房屋改造成民宿或者众创空间,需要更多依托村庄的整体环境和周边的旅游资源,规模化发展后还需要旅游设施用地作为保障,包括建设停车场、娱乐活动设施、接待中心等。同时,乡村排污纳管、供水供电、电线电讯、燃气等公共服务配套设施,也需要增加投入。

四是发展定位同质化、低端化。从总体来看,全市缺乏顶层战略设计,更缺乏统一规划。盘活利用闲置农宅大多用于发展旅游休闲,风格样式和发展定位雷同,存在同质化问题,市场定位及产品层次低端,特色不明显,缺乏故事性,遗失乡村性,难以实现可持续性。

三、对策建议

通过调研,我们认为上海探索放活农村闲置房屋使用权,让土地利用效率得以提升,让农村房屋的价值得以显现,让富余的劳动力能够就业,从而推动产业发展、农民增收,这是当前和今后一个时期推进乡村振兴的有效抓手,应尽早谋划。目前上海已到了关键窗口期,要充分发挥上海乡村与超大城市具有的地理位置近、市场需求强、高新技术多等优势,扬长避短,积极推进。在具体推进过程中,需要把握好“三个注重”:

一要注重增强三个意识。一是聚焦重点意识。切忌遍地开花、“撒胡椒面”。近阶段宜在具备自然人文资源和周边有比较完备的旅游设施的“三边一岛(迪士尼乐园边、淀山湖边、黄浦江边和崇明生态岛)”优先开展这项工作,集中资金投入,逐步形成重点发展集聚地区。二是典型引路意识。切忌搞平衡、搞平均用力。在近年来推行美丽乡村示范村的基础上,遴选一批精品村,通过2至3年的建设,实现重点突破,以点带面,为后续开发积累经验、塑造典型、提供样板。三是精品开发意识。切忌贪大求洋、单纯追求数量。要坚持高起点、高品质发展,与上海超大城市相匹配,防止低档次低水平重复建设,避免不必要的人力、资源、资金浪费。

二要注重处理三方关系。正确处理好农户、集体和投资方三者之间的利益关系,确保各方的合法权益,做到互利共赢。盘活利用开发闲置房屋的方式可以多样化,但倡导由集体统一组织运营为好。村集体经济组织作为农村宅基地所有权主体代表,应发挥组织和引导作用,减少一家一户与社会资本开展合作经营产生各类矛盾纠纷。村集体经济组织可以通过统一组织经营管理、提供公共设施和服务等,获取合理的经营收益和管理费用,由此壮大集体经济实力。坚持发挥农民主体作用。按照农民离地不失地、离房不失房的原则,充分尊重当地农民意愿。不能为了集中连片经营搞强迫命令,房屋租赁经营合同期满或中止后,房屋所有权仍归原农户所有。

三要注重实现三个带动。通过推进农民闲置房屋盘活利用,一是带动美丽乡村整体发展水平,遵循乡村自身发展规律,保留保护村庄肌理,体现江南特色,有风貌更要有韵味,有颜值更要有气质,有入眼的景观更要有走心的文化。二是积极引进各类优质社会资本、专业团队、能工巧匠参与到这项工作,增强更多的人气,为乡村发展增强活力。三是坚持发展美丽经济,应结合当地资源禀赋,叠加农村生态和人文资源,把盘活利用闲置房屋促进民宿发展与田园综合体、休闲旅游、体验教育、养生养老等融为一体,融合形成新业态新模式,发展各类衍生产品,真正实现美在生态、富在产业、根在文化,促进乡村可持续发展。

盘活农村闲置房屋使用权需要有强有力的创新举措和支持办法。针对调研中的具体问题,建议采取如下措施:

一要发挥政府作用。应明确一个主管部门牵头组织推进这项工作,建立部门协调工作机制,农业、旅游、市场监督、公安、卫生、环保、规划、金融等部门要合力予以推进。市、区两级政府要发挥行业协会和集体经济组织的力量,构建多方参与的开发与管理机制。一是抓规划,由牵头部门做好闲置农宅流转的统一规划,切实加强政策指导。二是建平台,先期,以区为单位,由政府统一打造平台,做好协调统筹服务。未来条件成熟后,在全市层面统一建立平台,统一标准,面向海内外招标,提高资源利用率。三是创品牌,统筹加大对民宿公共区域品牌宣传支持力度。四是强监督,要注重审批之后的项目日常监督和长效管理。

二要出台扶持政策。市旅游局会同市农委等部门制定上海民宿发展的指导意见,明确可操作性标准,研究出台消防、特种行业经营等领域便利市场准入、加强事中事后监管的办法。政策设计要维护好、保护好、实现好农民利益,在消防等方面要在守住安全底线的基础上,根据农宅实际,适当放低准入条件。规土部门应支持新建、改扩建乡村民宿项目与公共服务设施,允许在观赏农业型项目周边配套少量旅游服务功能用地。市应给区一定的自主权,建立容错机制,开展评比活动,实行优秀者后补助奖励。

三要强化设施配套。应加强多部门协同,整合优惠政策和资金支持,形成支持合力,按照统一规划,分步骤、有重点地抓好适宜民宿发展区域的乡村环境整治和基础设施建设,加快水电设施、排污纳管、内外交通、消防给水等基础设施改造和旅游服务设施建设,完善道路交通指引标识系统等。

四要融合文化元素。推行差异化的竞争和品牌策略,注重促进本地文化和乡村产业与民宿的融合,发展集观赏性、娱乐性、体验性为一体的民宿综合体验产品,塑造乡村整体产业链,进一步促进乡土文化的激活和乡村活力的再生。推行乡村规划培训师制度,培育一批优秀的民宿业主,讲好上海乡村文化故事,以满足人们追求异质文化的个性化需求。

最后,强调坚守三条底线:一是坚持符合规划为前提,防止无序开发。 盘活利用农民闲置房屋应在农民合法宅基地上的房屋进行,强调在规划保留保护的村庄内开展,房屋应符合本市城市总体规划和土地利用总体规划、产权归属清晰、处于闲置状态和可安全使用等要求,并经农村集体经济组织认可。二是不得违规违法买卖宅基地,禁止下乡利用农村宅基地建设别墅大院和私人会馆;三是防止以盘活利用农民闲置房屋的名义进行各类违法建设,禁止采取以租代售的方式经营农民闲置房屋,杜绝变相发展小产权房。