□石路

应该说,时下大多数农村地区宣传工作还是开展得有声有色的,它们紧贴时代脉搏,善用巧用多种宣传形式,把党的声音传递到万千农户心坎上,使更多农民心头敞亮,精神倍增,意气风发地走在乡村振兴的康庄大道上。然而,也有少数农村地区宣传工作可谓“冷冷清清”“死水微澜”,平时撒手不管,“放任自流”,似乎没啥事可做;即使按要求不得不做,也只是停留在“开个会,拉条横幅”份上,更谈不上用心领会、精心策划、做深做细了。这样的宣传岂能让农民满意?这样的宣传与应付有何两样?

笔者在乡镇工作,不少亲戚也是农民。每当与一些农户人家聊天,总会问及一些有关“三农”政策落实问题,包括农家生产生活情况等。虽然,不少农民对有关政策基本能答得上来,也能说个一二,但是还有部分农民只知大概不晓详情。但凡有些疑虑时,他们要么问村民小组长,要么问一些党员、村干部,若他们也一知半解答不全,那么只能看电视报纸或找村上有学问人、“明白人”释疑。农民们说,现在党的好政策接连出台,给我们带来福音,可是农村的宣传工作有点跟不上,“我们可不愿做睁眼瞎”。

农村宣传工作,在一些地区弱化的原因,主要有三:一是有关部门不重视。一些村“两委”负责人在认识上有偏颇,认为宣传工作可有可无,是“软指标”,对发展起不到多少作用,还要耗费时间、精力与资金,有点“划不来”。二是缺少宣传人才。由于对农村宣传干部培养不力,致使在宣传工作中,除了“依葫芦画瓢”简单地作会议传达外,对宣传内容缺少理解与结合当地实际分析;同时,在宣传形式上,也陈旧老套,没有新意,激发不起群众兴趣与热情。三是阵地建设成“摆设”。不少已建的农村文化活动中心、文化广场、村民学校、农家书屋等,因疏于管理,难以积聚人气,加之平时活动又少,阵地几成“摆设”,变成徒有虚名,起不到应有的宣传文化功能效应。

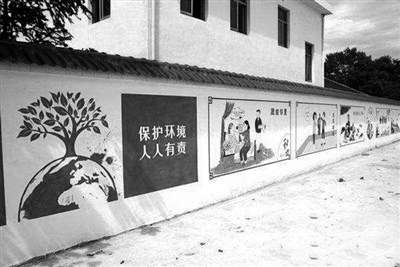

那么,如何使农村宣传工作“热”起来、“旺”起来,使一些村子不成为“被遗忘的角落”?首先,农村各级部门应重视宣传工作,把做好农民宣传、引导和教育置于精神文明建设整体框架之中,并且纳入上级对村级组织绩效考核,用奖惩机制推动农村宣传工作不断深入,使之成为发展的一项“硬指标”。其次,在村党组织领导下,加快村级宣传干部(包括宣传骨干、积极分子)队伍建设,加强基层宣传人才培养;可以在“三支一扶”大学生、村级后备干部、包括农村党员、退休教师和退伍军人等群体中,选拔“苗子”,积极提供舞台,开展各种宣传活动,施展他们才干。再次,切实利用好现有宣传文化阵地,创设多样化的宣传载体,譬如“村民大讲堂”“百姓故事会”“宅基课堂”“田头小喇叭信息汇”“乡风文明活动赛”“读书读报沙龙”“农家新貌书画摄影展”等等,有效发挥宣传工作“鸣锣开道”的作用,使农民能充分地感受更多新事物、听到更多好声音、拓宽更多新视野,从而增强干好农事的信心,提升农村发展新境界。

只有这样真正地“动”起来,才能使农村宣传工作做得“风生水起”,使更多的农民朋友“耳聪目明”焕发激情与活力,在建设新农村、奔向小康生活中,成为奋斗者、追梦人。

(作者系上海市崇明区东平镇党委副书记)