□记者 曹佳慧

那天,轰隆作响的吊车开进了金山区亭林镇的油车村,终于把陈亚芳老太太家门口的那块大石头搬走了。几十年来,这块大石头静静地守卧在陈家门前的自留地上,因为太重,无法移动,就这样一直在这片草地上静静地躺着。

其实,这块躺在草地里的石头,也并非无人问津。陈老太太说,大约10年前,多次有人出高价想买下这块石头,陈家也欣然答应,却终因实在太沉重,无法搬运而不了了之。

这究竟是怎样的一块石头?它又是如何来到陈家门口的?

今年春天,村里新上任的书记许建华也关注起了这块石头。翻阅《油车村志》,听了陈家人的讲述,原来,这是块有故事的石头,许建华望着这块几十年静卧在草地里历经风雨侵蚀的大石头,透过浸淫在石头中的纹痕,那一缕缕油车村的岁月沧桑在他眼前渐渐清晰起来,他意识到,这是一件必须守护好的珍贵的乡愁载体,大石头上弥漫的浓浓乡愁应该让生于斯长于斯的每一个油车村民很好地守护和传承。

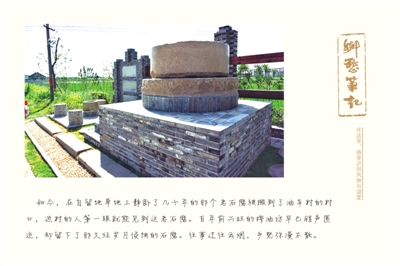

据《油车村志》记载,油车村历史上曾出现过两家鼎盛一时的榨油坊,专为方圆百里的村民加工菜油。一家被称为顾油车,创办于清咸丰年间,衰败于清光绪年间,经营长达二三十年。另一家是陈油车,创办于民国初期(1907年),衰败于民国25年(1936年),经营长达29年。两家油坊虽开设于不同年代,但规模和名气都不小,如今油车村的村名也来自于此。而这块大石头呈圆形,虽久经风雨,表面些许纹路还依稀可见。正是陈油车时期用来磨油菜籽的石磨。石磨足足有4吨重,算起来应有一百多年的历史了。

据陈老太回忆,创办于1907年的陈油车,是她爷爷辈的四兄弟开设。最兴旺时,油坊有24间厂房,占地1公顷,有8头大水牛拉着石磨,雇工达40多人,规模相当大。那个年代,一户人家拥有的水牛越多,则表明家境越殷实。陈家用8头水牛拉磨,足以证明当时的陈油车兴盛一时。“那时,家里既有长工,也有忙月。”所谓忙月,就是现在的临时工,忙时才来油坊帮忙。但天有不测之风云,1936年,变故突如其来。“油坊一夜之间在赌场被败光,连家里的8扇大门也被人搬了去。”时局动荡,四兄弟走的走逃的逃,留下的人过起了不曾有过的苦日子,硬是靠着仅剩的几十亩地把家撑起来。

陈老太太给我们讲述这段往事时,连细节都记得清清楚楚。凭着踏实肯干的劲,陈家虽未称得上东山再起,日子也逐漸过得安稳幸福起來。陈老太太是位退休教师,如今的老宅被她收拾得干净敞亮,闲时便在案头翻两页书,阳台上还晒着自己腌的酱瓜。记者釆访那日,未曾见到她的老伴,但听村干部说也是个人物,是癌症康复俱乐部的会长,还常组织一些文艺表演。两位老人的生活充实而快乐。

如今,在陈老太家自留地草地上静卧了几十年的那个老石磨被搬到了油车村的村口,进村的人第一眼就能见到这老石磨,许建华还特意在这里设置了展示区。起先,来往的村民疑惑不解,为何要在村口放一块平凡无奇的大石头?当他们了解了石磨背后的故事后,都忍不住感叹,“这石头放在这里蛮好!”许建华告诉记者,这个石磨展示点是油车村“乡愁培育”计划中的一小部分,“我们还打算把村里的牛老爷庙、雨粟庵等历史建筑重新修葺,修旧如旧。”

百年前兴旺的榨油坊早已销声匿迹,却留下了那久经岁月侵蚀的石磨。往事过往云烟,乡愁弥漫不散。其实,在陈家门前还有一个和这个一般大小的石磨,陈老太太说,如果村里需要,他们也愿意捐赠,“如果不需要,那就继续让它躺在地里吧。”