情感饱满国事家事融为一体

重大革命历史题材要求忠于史实,大事不虚、小事不拘。所有作品都面临着一个共同的课题和挑战,就是如何处理写人和写事的关系。我们有大量的作品虽然非常忠于事实,但是感染力不强,因为讲过程比较多,人物的塑造和革命领袖形象的刻画都湮没在了事件的叙述中间,这是不符合艺术规律的。

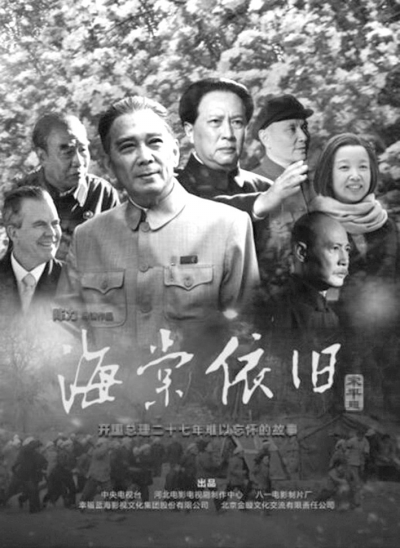

《海棠依旧》最大的成功,在于它写的时间跨度很大,从1949年到1976年,二十七年,这一段是周恩来担任中华人民共和国总理的一个完整时间段,它的历史含量之大前所未有。它采取了一个独特的视角,以西花厅作为叙事的中转点,用“海棠依旧”这样一个富有诗情画意的视角,把国事和家事融为一体,以塑造周恩来独特而又伟大的人格魅力作为中心视点,用情感,特别是周恩来的情感波澜来解构故事,带出他当总理的中华人民共和国所经历的那么多重大历史事件,同时带出他的家庭、亲人,各方面的个人和家庭生活经历,国事和家事融为一体。在这一点,可以说达到了重大历史题材创作的一个高峰。

譬如前几集是开国大典,这在影视剧里不知道表现有多少次,在《海棠依旧》里主要在讲开国大典的过程,写中央领导如何讨论或者开国大典检阅部队如何如何,主要通过写周恩来写了这件事。

剧中蒋介石准备派飞机来轰炸,飞机都弄好了,最后由于加油站的问题没解决不敢来了。我们应对的办法是什么呢?我们的飞机那么少,就组织一个飞行员敢死队上天拦截蒋介石的飞机,但是当时我们的飞机那样少,我们的飞行员技术都比较初级,大家抱着必死的决心,上天之前都写了遗书。

这个故事里就写了一个情节,周恩来为飞行员敢死队讲话,非常激动地说,如果你们中间有谁回不来,我周恩来保证把你们的遗言和中央发给你们的奖励送到你们的亲人手上。他随口叫出几个飞行员的名字,就用这一个细节,把当时开国大典前夕,新中国面临的严峻且危急的形势,以及周恩来在最艰难的时刻,作为一个共和国的总理,有这样伟大的担当,而且处理得这样细致,让人心情激荡。就这样一个情节,在过去的作品中很少见。

用细节展现周总理独特的个人魅力

1972年,中美外交关系打开通道。尼克松来到北京,当天晚上毛泽东就接见了他,原来计划接见的时间比较短,但双方谈兴很浓,谈了一个多小时还不结束。这时候毛主席实际上有了倦意,尼克松也知道原来的时间约定,但是尼克松没提出来。周恩来这个时候不能打断这个场面,旁边的医生更不敢打断,但这个时候再谈下去,毛泽东的身体支撑能力肯定要出问题。这个时候周恩来伟大的担当和独特智慧又从一个细节非常精彩地呈现出来。

剧里没有说别的,就周恩来总理很自然地轻微地抬起手来看手表,而且指着手表看尼克松。尼克松一下子就明白了,主动提出要结束这次谈话。礼貌周全,双方都很完整,完成得非常好,这就是周恩来。

新中国一成立,沈钧儒先生进入国家领导人行列。他是我们党非常好的朋友,周恩来请他吃饭,他很高兴,特别穿了自己新做的一个棉袍,可是侍卫长端菜的时候,因为太紧张把菜汤泼在他身上了,这个时候所有人都呆住了,很尴尬,怎么办?

只见周恩来马上掏出手绢亲自给沈钧儒擦洗衣服上的污渍。沈钧儒非常感动,一个国家总理没有总理架子,给一个民主人士擦衣服。他没有首先想到自己的面子自己的尊严,首先想到的是不要让已经进入国家领导人行列的民主人士不好受不舒服。

所以大家看后面蒋介石跟蒋经国在台湾感叹,搞外交、搞谈判,什么尼克松、基辛格,这些人搞不过周恩来,周恩来这种伟大的担当能力,伟大的人格魅力,就是通过这些细节表现出来的。

伟大的人民公仆

周恩来与其他领袖相比,他的人格魅力最核心的东西,就是他最彻底最伟大的公仆意识。周恩来在青年时候就立志,吾将公之天下,使四万万人共得而仆之,必不负所托也。我要全国的老百姓都把我当成他们的仆人,这就是周恩来的一生。

1966年发生了邢台地震,周恩来同志去视察。他一进入防震棚,看到那么多断了腿的人,第一个指示是任何人不得随便截肢,一定要保证他们不要把胳膊和腿锯掉。正在这个时候,余震来了,周恩来没有一句言语,非常自然地挺身保护旁边一个受伤的小孩。他深情地把自己当成中国每一个人的公仆。

为什么每当周总理纪念日到来时,各种纪念文章和信件像雪片一样,因为周恩来活在人民群众心中。虽然他离开我们已四十年,但他仿佛仍然带着微笑看着祖国的历史、现实和未来,看着我们继续行走在新中国前进道路上的所有老百姓,这就是周恩来独特的人格魅力。王者