●控制猪场外部环境场址选择

选址要求地形整齐开阔,地势高燥、平坦或有缓坡,背风向阳(或南北向)和处于村庄的下风向,地段未被污染和没有发生过重大动物疫情,有水源、电源及防疫排污的地点,以保证猪场在生产中处于最佳的外界自然环境。

场区的布局

猪舍布局按配种、妊娠、产仔哺乳、保育、育肥、隔离、废弃物处理区的顺序,从上风口往下风向分布。生产区应采取种猪区、保育区和育成育肥区三点式饲养,即采用配种怀孕、分娩和保育、生长和育肥舍的三点式饲养方式,也可采取两点式或多点式生产方式饲养,即种猪和保育猪一个场(区)、育成育肥一个场(区)或两个场区完全隔离,改变原来的“一条龙”生产模式,有利于蓝耳病等生猪疫病的控制。猪舍之间间隔要在8米—12米,使每栋猪舍都能充分采光、通风换气,隔离舍及排污设施处于下风向。

猪舍的建筑

猪舍建筑材料要有利于猪舍内隔热保温、尽量做到夏季隔热,冬季保温。舍内地面和墙壁应便于耐酸、耐碱等消毒药液的清洗和消毒,每栋猪舍内中间用镀锌管做隔栏,每间前后有上下窗,这样有利于舍内通风换气。

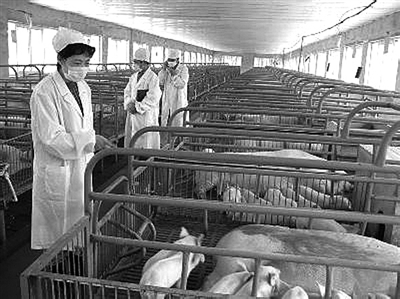

规范生产管理

建立详细的生产管理各环节规章制度,并严格执行。实行“全进全出”管理,同周龄出生的猪全进全出,按期对猪舍进行清洁消毒,做到有计划、有节奏地生产;每一生产车间除了用于猪群周转的栏位外,必须准备一个空闲消毒单元和一个机动备用单元,有效防止病原菌的积累和条件性微生物向致病微生物转化,阻止疫病在猪场垂直传播;场区要设置更衣室、每区之间的入口要设有消毒设施。

●执行消毒制度

猪场采用人工清扫、冲洗、交替使用化学消毒药物消毒。在猪场入口、生产区入口、猪舍入口设置防疫规定的长度和深度的消毒池。为了有效消灭病原,必须定期实施以下消毒程序:每次进场消毒、猪舍消毒、饲养管理用具消毒、场区环境消毒、带猪消毒、饮水消毒。

免疫程序制定和实施

根据国家防疫要求,结合规模猪场的实际、当地猪病规律、疫病猪状况,采取委托当地兽医实验室及采用标准试剂盒对规模猪场猪只血清进行口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病等病种的抗体开展检测,根据检测结果,制出合理的免疫程序。

严格引种检疫

按检疫、隔离、再检疫的顺序开展或委托当地兽医实验室实行病原学和血清学方法确认猪瘟、蓝耳病、口蹄疫等病发生传播情况。需要引进种猪时,做好产地疫情调查,引进种猪应到具有《种畜禽生产经营许可证》的大型省级以上重点种猪场引种,并开具产地检疫证明,索要种猪系谱卡、种猪合格证和正规发票。引入种猪应在隔离舍观察45日,确认健康后,方能进入生产区。

优化养殖环境

养殖场应按猪场布局搞好猪场绿化,既美化环境,吸收有害气体,减轻异味,为猪只生长创造一个舒适健康的生产环境,又可吸收猪场中的氨、硫化氢等有害、有毒物质,过滤、净化空气,减轻异味;污物处理设施有条件的猪场应建立与饲养规模相适应的沼气池,将猪场的排泄物通过沼气池发酵处理,在做好污染物处理工作的同时,要定期进行除草、通沟、灭鼠、灭虫等工作,禁止在场区饲养犬、猫等动物,提高猪场的综合防病能力。

实施人工授精

猪场内能繁母猪配种,尽量采用人工授精技术,猪人工授精技术是进行科学养猪、实现养猪生产标准化现代化的重要手段。实施人工授精可以降低养殖种公猪生产成本和公猪本交带来的疫病风险、有利于实现猪场净化。

曾玉露

[链接]

控制养猪场潮湿的几点建议

加大通风 只有猪舍内通风了,才可以把舍内多余的水汽排出,减少潮湿。

节制用水 对潮湿敏感的猪舍里(如产房、保育前阶段),应该控制用水,减少地面的积水,能有效控制猪场的潮湿。

地面铺撒生石灰 在地面铺撒生石灰,利用生石灰吸湿的特性,使猪舍内局部空气变干燥。并且,生石灰还有消毒的功能。

烤干铺板 为了预防小猪的腹泻,经常给仔猪铺设的木垫用火炉烤干,或是给出生前几天的小猪铺上干燥的布或地毯等,是很有效果的。

铺设低温水管 在猪舍内多设几条低于20℃的水管,猪舍内的水蒸气会变成水珠,从水管上流下,同时做好排水工作,也可以降低猪舍内的潮湿程度。