日本农林水产省认为,农业文化遗产与世界文化遗产的区别主要在于,遗迹与历史建筑物等世界文化遗产主要以“不动产”的形式进行登录与保护,而农业文化遗产是需要向后代传承的传统农业“系统”,需要以“系统”的形式对其进行保护与可持续利用。

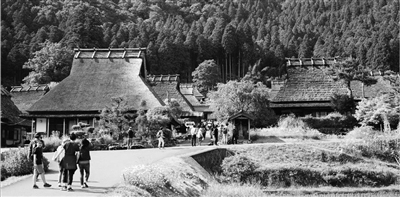

在日本,下乡町以有形文化遗产即重要传统建筑物群保存地区而闻名,昭和村拥有历史悠久的无形文化遗产即文化财保存技术,津和野町作为融合有形文化遗产与无形文化遗产的历史文化街区而成为旅游胜地。这三个地区是日本三种类型文化遗产的代表。

下乡町:从无到有的农民主体实践生成过程

下乡町的农民主体实践生成过程并非一帆风顺,是从无视地域资源到重视地域资源,再到保护与开发地域资源的不断深化的过程。1967年武藏野美术大学的相泽韶男教授(当时为大学四年级学生)到访下乡町,被江户时代的原始风情所震撼,也被茅草屋顶的修葺技术所折服,强烈建议下乡町政府保留传统建筑,并向文化厅提交了保存下乡町江户时代的驿站——大内宿的报告。

20世纪70年代,日本进入经济高速增长时期,全国进行大规模的国土开发,1973年,建设省在下乡町建设大川水坝,40%的村民参与了工程建设,获得农业和林业之外的收入,部分村民还获得土地补偿金,生活富裕的村民纷纷将自家茅草屋顶改为钢板屋顶。在传统建筑逐渐被现代化的建筑所取代的危机感之下,下乡町教育委员会于1977年提议将大内宿申请为“传统建筑物群保存地区”,却遭到居民的强烈反对。1979年福岛县要求下乡町教育委员会保护大内宿,并邀请文化厅的工作人员实地调查。文化厅的工作人员调查后,与县、町工作人员以及居民深入交谈,最终决定由文化厅、县和町共同保护传统建筑。1980年7月发布《下乡町传统建筑物群保存条例》,制定保护规则与组织架构。1981年4月下乡町被选为国家重要传统建筑物群保存地区。之后,随着发展与知名度的提高,下乡町相继被选为“希望保留的日本风景100景”(1996年)、“第四次防灾街区建设大奖”(1999年)、“手工制造乡土奖”(2005年)、“美丽日本历史风土100景”(2006年)、平成百景(2009)。

在获得国家“重要传统建筑物群保存地区”的认定后,村民开始重新认识到茅草屋顶所具有的价值和不可替代性,加大保护力度,并利用制度优势,发展旅游经济。下乡町积极利用国家补助,进行茅草屋顶的修葺、外壁维修、防灾设备与街灯安装、生活道路与移动电线的铺设等景观美化。但步入正轨的下乡町并未一味地依赖国家的资金支持,而是将一部分观光收益用于硬件设施的完善,如修建停车场等。在不断建设下乡町的过程中既美化了景观又延长了产业链,成功打造循环型旅游经济。

昭和村:逐渐深入的农民主体实践生成过程

昭和村一直以来将苎麻作为重要的文化遗产资源加以利用,但在不同阶段利用程度有所不同,其农民主体实践是逐渐深入的生成过程。昭和村的苎麻生产可以追溯到室町时代,作为重要的经济作物,曾对地域经济发展做出巨大贡献。但是进入昭和时代,由于粮食作物短缺,地方自治体将苎麻地改为粮食种植地,而且随着化学纤维的发展、和服产业的衰退等,苎麻的需求量降低,逐渐失去了销路,村中雇佣机会减少后,年轻人纷纷外谋生路,老龄化问题凸显。为了解决上述问题,昭和村设计了传统产业复兴和吸引外来人口定居等项目。

最初,昭和村为了留住年轻人,增加经济收入,决定不仅种植苎麻,还在村内加工生产纺织产品,1960年代启动了“苎麻纺织项目”。当时从村内各家收集织机,培养纺织人才,寻找产品销路,但是因为苎麻的知名度不高,销售低迷,村庄发展陷入困境。1975年《文化财保护法》增设保护“文化财保存技术”制度,1990 年昭和村申请苎麻生产与牵引技术为福岛县重要无形文化遗产,1991 年该技术被指定为国家选定保存技术,昭和村趁热打铁于1994 年启动“苎麻纺织体验”项目。从1994 年开始每年从全国募集对苎麻纺织感兴趣的年轻人(女性被称作织女,男性被称作牛郎),这些年轻人利用一年的时间,学习苎麻栽培和加工等一系列技术。他们在村内共同生活,闲暇时参加祭祀活动,之后一部分人留在昭和村定居,成为纺织能手,另一部分在其他地方开设分店,独立发展。这一创新制度不仅保证了技术传承,还促进外来人口移居。除了体验项目之外,为了促进乡村旅游,昭和村村民还开展品尝乡土料理与制作工艺品等活动,并面向儿童设计体验自然文化的活动,通过多种途径活用乡村资源,振兴乡村经济。

昭和村的文化资源稀缺,仅有苎麻纺织技术,虽然村民认识到其价值,但是苦于没有宣传和推广的契机,1975年在《文化财保护法》增设保护“文化财保存技术”制度后,昭和村抓住契机,围绕苎麻纺织技术成立各种组织,将文化遗产资源开发到极致,其农民主体实践是层层深入的生成过程。

津和野町:以问题为导向的农民主体实践生成过程

津和野町的农民主体实践是以问题为导向而形成的。镰仓时代,津和野町作为城下町开始发展,江户时代,因盛产铜而闻名。从1950年代至1970 年津和野町一直默默无闻,直到 1970 年以“发现日本,发现自我”为主题的观光宣传“Discover Japan”才使津和野町进入大众视野。津和野城遗迹、保留武家和町人房屋的街区、启蒙思想家西周和明治文豪森鸥外等名人故居使津和野町闻名全国,由于历史文化资源丰富,被誉为“小京都”。进入经济高速增长时期后,随着日本全国建设大型娱乐设施、商业设施和海外旅游的流行,津和野町的游客逐渐减少。到了平成时代,饭店和土特产店的经营者老龄化,住宿设施老化,服务水平滞后,观光领域的专家甚至说“津和野町的魅力已不复存在,津和野町已成为历史”。尽管受到外界的质疑,但津和野町没有迷失方向,而是坚持自身的发展定位,完好地保留了历史文化街区。由于原始风情浓郁,2013年被选为“重要传统建筑物群保存地区”,2015年被指定为“日本遗产”,在被指定为“日本遗产”之际,由于重要传统建筑物群保存地区年久失修,为了美化景观,有识之士组成联络会,解决街区翻新等问题。

津和野町一直非常重视当地文化遗产资源的保护,在举国上下进行国土资源开发之际,津和野町并未随波逐流,而是坚守文化资源。在被选为“日本遗产”之后,则适时地改善街区风貌,为了解决这一问题而成立联络会,因此,其农民主体实践是在解决具体问题的过程中形成的。

胡亮 董顺擘