文史专家、嘉定区申遗办专家组组长陶继明在会上表示,民间蒸糕,从字面上分析,就是吉祥之意、蒸蒸日上、节节高,更有辞旧迎新过大年的寓意。而它的形状又酷似太阳和月亮,更有合家团圆、日月高照的涵义。丰富的文化象征,就决定了它的技艺不应失传,要传承下去,申遗是应该的。

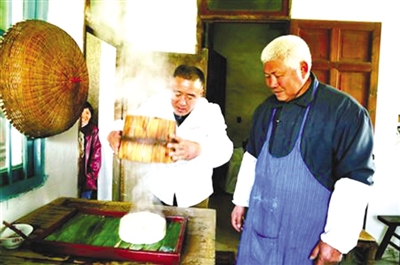

那么地道的蒸糕技艺是怎样的呢?据了解,蒸糕是过去在沪郊农村普遍存在的一种年俗。用七分粳米,三分糯米浸水晾干后磨成的米粉,在土灶上蒸煮的米粉糕,这种习俗从南宋时期一直延续到了现在。徐行蒸糕的第二代传承人王志祥向记者介绍,一尊糕要从选米、淘米、浸米、凉米、磨米再到筛子筛粉要筛三遍,把最细小的米粉留下蒸糕。而蒸糕前的搓擦糕粉,动作很有讲究。搓擦的程度和时间,关系到糕的质量,因为反复擦得越久,蒸出来的糕就越好上口,韧性足、有口味。而到了放进烧开水的灶上铁锅里蒸煮时,灶堂火候的旺、慢,对于糕的成熟程度也非常重要。解荣光是王志祥唯一的徒弟,如今他不仅把师傅传教给他的蒸糕技艺全盘继承下来,还在品种的开发和文化的点缀方面,创造了不少新玩意儿。重阳糕、定胜糕、喜龙糕、双喜糕等,凡是沾上喜庆含义的事,他都要用文化掂出它的“分量”,因此吸引了不少回头客。不过同时他也表示,因为蒸糕技艺讲究,辛苦而收入不高,愿意做的人也就越来越少了。

中国作家协会副主席、著名作家叶辛老师对此评价说,凡是沾上文化的物品,都有生命力。徐行蒸糕技艺延伸的老解重阳糕,就有生存的市场。嘉定区文化专家周亚红在发言时,明确指出,江南水乡的徐行蒸糕技艺文化含量是一项重要的民俗文化遗产。上海商学院旅游与食品学院院长张建华教授建议嘉定方面,不妨在一些有条件的农家乐里边,增加传统蒸糕流程的项目,可以让游客在参与体验制糕过程中,品尝到农家年味的纯正味道,也不失为一种旅游过年的好方式。