中国是世界上最早开展养鹿和鹿茸加工利用的国家,养鹿业在我国有400多年历史,长期雄踞世界养鹿业的主导地位。养鹿业曾经为国家创汇、农民致富和民族健康作出了突出贡献。

然而自2000年以来,我国养鹿业发展却停滞不前连年滑坡。记者从上海市特种养殖行业协会了解到,目前,全国家养梅花鹿的存栏量至多50万头,已跌落至世界第五、六位,而上海的家养梅花鹿头数已锐减近三分之一;此外,养鹿业开发利用徘徊不前,市场十分萧条。沪郊各大养鹿场逐年倒闭,整个行业面临严峻的生存危机。上海养鹿业的现状究竟是怎样的?带着疑惑,记者特地走访了位于松江区天马山的上海药材公司天马养鹿场,并与本市仅存的几家养鹿场的负责人进行深入交流,进一步了解上海养鹿业发展历程中的过去与现在。

【现状】

养鹿成本逐年上升,深加工产品销售受阻

位于松江区天马山脚下的上海药材公司天马养鹿场成立于1956年,是上海药材公司创办的上海第一家养鹿场,家养梅花鹿规模居华东第一,最辉煌的时候曾饲养800多头鹿。

“当时,我们有许多配套的设施设备,还创办了天云保健品厂,生产的鹿产品畅销上海市场。然而好景不长,一度辉煌的养鹿业还是被迫走进‘死胡同’里。”天马养鹿场负责人乌传毅告诉记者,自上世纪90年代随着中国养鹿业管理体制的变更和有关法规政策的制约,天马山养鹿场被迫不断压缩规模,裁减人员,关停加工厂,目前仅剩300头鹿、8个饲养员、几十亩饲料田,年产鲜鹿茸200多公斤,处于亏损运行状态。

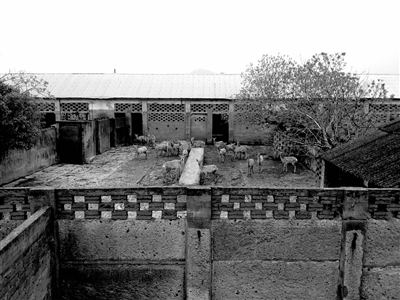

记者看到,原来的保健品厂车间如今堆放着杂物,墙面字迹也已模糊不清。陈旧鹿舍里零零散散饲养着为数不多的鹿,舍场破损严重,道路失修,一派衰败景象。(见图)

“后来药材公司改制,职工买断工龄,养鹿场现隶属于神象参茸分公司,只有8名员工。现行政策明文规定,禁止使用人工驯养或人工栽培的国家一级野生保护动植物及产品作为保健食品成分。以鹿为原料开发深加工保健品的路被堵死了,平时我们只能把鲜鹿茸卖到神象公司,才能基本保本。”

乌传毅给记者算了笔账,目前养殖场的鲜鹿茸产量在210公斤/年。而鹿的饲料费就要1100元/年/头,还不包括干草100元/年/头,这样一来,光饲料费就要1200—1300元/头/年。除此之外,还有防疫、消毒、种草、添加剂、化肥等各项费用开支。

“每年我们都有淘汰鹿,但要销售困难重重,之前养殖场可以办理经营利用许可证,现在取消了,必须‘一次一办’,哪怕卖掉一只也要到北京国家林业总局去批,手续实在太繁琐。”乌传毅表示,这个养殖场之所以还能够维持下去,全是因为神象公司有经营许可证,所有手续可以交给公司去办。为了保持上海药材公司神象参茸分公司这块金字招牌,天马养鹿场仍在苦苦支撑。

国内养鹿场衰退减产,国外鹿产品“鱼龙混杂”挤占市场

上海市特种养殖业行业协会会长周志强向记者介绍说,上海养鹿业虽起步较晚,但直至上世纪末,因农业产业结构调整和市场需求扩大的推动,沪郊先后办了一批养鹿场,最多时有17家,曾圈存家养梅花鹿2500多头,对上海发展特色养殖业,丰富畜产品市场,促进鹿保健品消费和农民增收起到了重要作用。

“如今大概只剩下9家较大规模的养殖场和合作社在继续经营,但都面临随时倒闭的危机。”周志强坦言,上海养鹿业受到国内政策与管理体制、技术投入等诸多因素的影响,再加上国外养鹿业快速发展的冲击,许多养鹿场感到难以为继,有的缩减鹿群,有的“关停并转”。

“这样下去上海养鹿业将逐步萎缩,也许会完全消失也说不定。”据上海市特种养殖业行业协会常务副秘书长丁鼎立介绍,2000年以来我国鹿茸出口量逐年减少,以至于大量鹿茸产品依靠进口。比如新西兰凭借人少、地多、牧草资源丰富的优势而成为全球最大的养鹿国,不遗余力地向国外倾销鹿茸产品。

“他们养的是赤鹿而不是梅花鹿。赤鹿以肉用为主,营养价值不高但售价却十分高昂,目前已占上海鹿产品市场60%以上,普通消费者很难在市场上辨别出。”

【瓶颈】

“野生”与“家养”混为一谈,养鹿业被套上“紧箍咒”

为何养鹿业会一再走下坡路,甚至到了面临生存危机的境地?造成养鹿业如此严重局面的缘由很多,最根本的因素还是现行法规和政策的制约。

记者了解到,1989年3月1日施行的《中华人民共和国野生动物保护法》及其相关规定,一律将野生和家养梅花鹿列为一级保护动物,马鹿列为二级保护动物,使得鹿产品的开发、销售及养鹿的推广发展受到严格限制。实际上,我国现存野生梅花鹿不足1500头,而家养梅花鹿约有50万—60万头。

2001年国家卫生部门下发了《关于限制野生动物为原料生产保健品的通知》(卫法监发2001年160号),其中明令禁止使用人工驯养或人工栽培的国家一级保护野生动植物及其产品作为保健食品成分的政策规定,对于养鹿业来说,该文件具体限制了以鹿为原料开发保健品的可能,有些养殖场即使开发了上档次的优质鹿产品,若缺少正规批文也难以叩开市场之门。

缺少产业经济扶持,养鹿业发展举步维艰

丁鼎立告诉记者,自《野生动物保护法》及其相关规定出台以来,林业部门代替农业部门接管养鹿业。按照法律规定,养鹿必须办理驯养繁殖许可证;淘汰鹿宰杀、鹿产品销售、饭店经营鹿肉等都要办理经营许可证,且“一次一办”;购鹿养殖要办理运输许可证,每次交易还要请示批准,且必须到国家林业局批复。“原省市级审批的经营利用许可权也被上收,养殖户还要缴纳费用。”对此规定,丁鼎立表示十分不解。“林业部门把大量家养鹿当作野生动物来管理,按照规定收取保护费。但迄今为止没有出台过一项扶持鹿业发展和产品开发的政策措施,养鹿业没有被视作一项产业经济来加以规划、指导。虽然本市农业部门近年来对养鹿专业合作社给予了一定的支持,但限于管理职能的限制,支持力度也十分有限。”

“从事养鹿业十几年,所有的酸甜苦辣我们都尝过,如今关卡太多、疏通难度太大,我们是心有余而力不足。”

许多养殖场负责人对国家现行政策和部分规定颇有微词,养鹿业的衰退已到了危急之际。

【呼吁】

科学区分野生与人工家养梅花鹿推行“药食同源”政策

上海养鹿业是中国养鹿业的缩影,养鹿取茸对祖国医药宝库的卓越贡献载入史册。如今梅花鹿养殖行业却面临难以推进综合开发的瓶颈。有专家指出,如果能够与国际鹿业发展模式接轨,将大量人工饲养的梅花鹿作为家畜而非野生动物来管理,推行“药食同源”的政策,上海乃至中国的梅花鹿养殖业将具有广阔的前景。

出路一:建立种源基地调整产业结构

“鹿肉是一种高蛋白、低脂肪的优质肉,胆固醇含量比牛肉低33.83%,十分健康。此外,上海具有发展养鹿产业的先天地理优势,符合都市农业发展的产业政策,发展菜鹿业或将成为农民增收、农业增效的一项重要产业。”

丁鼎立建议,以崇明县为主,开发菜鹿产业重点,建设一个以肉鹿生产为主,兼具生态旅游的大型养鹿场。

出路二:加大科技投入开发鹿产品精加工

丁鼎立表示,要重点扶持鹿产品精加工技术,比如扶持上海高新科技成果转化项目《纯鹿茸生化水解液》产品开发,以此为起点,推进鹿产品加工趋向大众化、系列化,从而把市场做大做强。

此外,还可以成立中国家养梅花鹿认证中心,制订一套梅花鹿解禁的方案和存栏档案及统一行业标准,人工饲养梅花鹿和野生梅花鹿的科学界定,确定野生梅花鹿与人工饲养梅花鹿标准和区别。

采访中,上海市特种养殖业行业协会相关专家和养殖场的老板们一再要求记者能真实反映本市养鹿业的困难状况,代为呼吁他们的心声:国家层面应尽快修订已执行20多年“面孔不变”的《野生动物保护法》。尽早将驯养梅花鹿从“野生动物保护名录”中放宽或解除,科学区分解决野生梅花鹿与人工家养梅花鹿分开界定问题,从法律、法规上确定人工饲养梅花鹿家畜地位。让家养鹿与野生鹿彻底“分道扬镳”,让用于经济目的,能为人类提供畜产品和畜力的家养鹿尽早回归农业部门……