文字:记者 赵一苇 施勰赟

图片来源:嘉源海美术馆

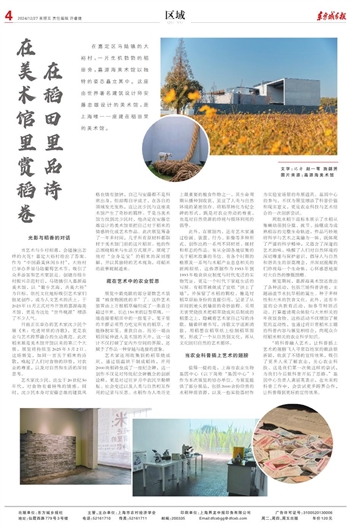

在嘉定区马陆镇的大裕村,一片生机勃勃的稻田旁,嘉源海美术馆以独特的姿态矗立其中。这座由世界著名建筑设计师安藤忠雄设计的美术馆,是上海唯一一座建在稻田里的美术馆。

光影与稻香的对话

当艺术与乡村相遇,会碰撞出怎样的火花?嘉定大裕村给出了答案。作为“中国最美休闲乡村”,大裕村已举办多届马陆葡萄艺术节,吸引了众多游客和艺术家驻足。创建市级乡村振兴示范村后,马陆镇引入嘉源海美术馆,以“葡乡艺海,共美大裕”为目标,依托文化地标吸引艺术家们驻足创作,成为人文艺术的沃土。于2023年11月正式对外开放的嘉源海美术馆,更是为这处“世外桃源”增添了不少人气。

目前正在举办的艺术家沈少民个展《米:吃进胃里的诗歌》,更是农业与艺术跨界融合的生动典范。此次稻米展是美术馆开馆以来的第三个大展,展览将持续至2025年3月2日。这场展览,如同一首关于稻米的诗歌,唤起了人们对食物的珍惜,对农业的尊重,以及对自然和生活的深刻思考。

艺术家沈少民,出生于20世纪50年代,对食物有着特殊的情感。同时,沈少民本身对安藤忠雄的建筑风格也情有独钟,自己与安藤都不是科班出身,但却都自学成才,在各自的领域发光发热,这让沈少民与这座美术馆产生了奇妙的羁绊。于是当美术馆方找到沈少民时,他决定在安藤忠雄设计的美术馆里把自己对于稻米的情感转化成艺术作品。此次展览筹备了一年多时间,几乎所有原材料都取材于美术馆门前的这片稻田。他的作品围绕稻米与生活方式展开,展现了他对“全身是宝”的稻米的深刻理解,并以其独特的艺术视角,将稻米的故事娓娓道来。

藏在艺术中的农业哲思

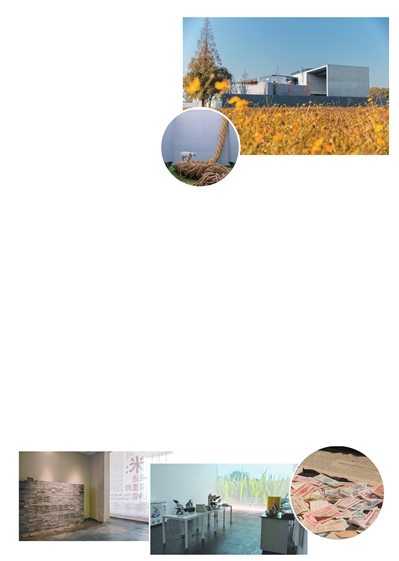

展览中最亮眼的部分要数艺术装置“被食物困扰的羊”了。这件艺术装置由上万根稻草编织成了一条直径超过半米、长达150米的巨型草绳,一端连接着稻田中的一组笼子,笼子里的羊群必须努力吃完所有的稻草,才能挣脱牢笼,重获自由。而另一端由稻田延伸进入美术馆的天井,这一设计不仅打破了室内外空间的界限,还赋予了作品一种穿越与连接的意象。

艺术家还用收集到的稻草烧成灰,通过低温烘干制成稻砖,并用2000块稻砖垒成了一座纪念碑,这一创作不仅是对传统纪念碑概念的创新诠释,更是对过往岁月中农民辛勤耕耘、社会变迁以及人类与自然相互作用的记录与反思。水稻作为人类历史上最重要的粮食作物之一,其生命周期从播种到收获,见证了人类与自然环境的紧密依存。将稻草转化为纪念碑的形式,既是对农业劳动的尊重,也是对自然资源的珍视与循环利用的倡导。

此外,在展馆内,还有艺术家通过绘画、装置、行为、影像等多种形式,创作出的一系列不同材质、媒材和形态的作品。有从全国各地征集的关于稻米故事的书信。有各个时期的粮票及一系列与水稻产业息息相关的新闻报纸,这些票据作为1953年到1993年粮食供应制度与时代变迁的实物凭证,更是一个时代下家庭生活的写照。有稻草被做成了宣纸“扶上了墙”,并保留了水稻的颗粒,像是对稻草原始身份的直接引用,记录了从田间到地头到墙面的奇妙旅程。采用无害焚烧技术把稻草烧成灰后制成的稻墨之上,隐藏着艺术家自己写的诗歌。随着研磨书写,诗歌文字逐渐消散,用稻墨在稻草纸上绘制稻草图案,形成了一个从自然到文化,再从文化回归自然的艺术循环。

当农业科普插上艺术的翅膀

值得一提的是,上海市农业生物基因中心(以下简称“基因中心”)作为本次展览的协办单位,为展览提供了部分展品,包括2000余份珍贵的水稻种质资源,以及一些实验器材作为实验室场景的布展道具。基因中心的参与,不仅为展览增添了科普价值和现实意义,更是农业科技与艺术结合的一次创新尝试。

两组水稻干湿标本展示了水稻从稚嫩幼苗到分蘖、拔节、抽穗成为成熟稻谷的完整生命轨迹,作品巧妙地将科学与艺术之美融为一体,既体现了严谨的科学精神,又蕴含了深邃的艺术韵味,唤醒了人们对自然环境的深切尊重与保护意识,倡导人与自然和谐共生的崇高理念,并深刻提醒我们珍视每一个生命体,心怀感恩地面对大自然的慷慨馈赠。

展览期间,嘉源海美术馆还推出了各种活动,包括三场科普讲座,主题涵盖节水抗旱稻的诞生、种子多样性和大米的饮食文化。此外,还有丰富的公共教育活动,如春节特别活动,打算邀请观众体验与大米相关的年夜饭食物。这些活动不仅增加了展览的互动性,也通过将日常稻米主题的科普内容与展览相结合,向观众介绍稻米相关的农业科学知识。

“将科普融入艺术,让科普插上艺术的翅膀飞入寻常百姓家的做法很新颖,收获了不错的宣传效果,吸引了更多人来了解农业,关心农业科技。这是我们第一次做这样的尝试,为我们今后做科普开拓了思路。”基因中心负责人龚丽英表示,在未来的科普工作中,会尝试更多跨界合作,让科普得到更好的宣传效果。