危害情况

1965年Webb和Goth首先报道西瓜果斑病的发生。瓜类果斑病后来在美国佛罗里达州发现,1989年蔓延至南卡罗来纳、印第安那等州以及关岛、提尼安岛(Tinian)等地区的9个州,使当年的西瓜产量损失50%~90%。数千公顷的西瓜受到影响,80%的西瓜不能上市销售,在美国被认为是西瓜上的毁灭性病害。1994瓜类果斑病大发生时,美国的许多种子公司都暂停了种子销售。1998年以来,在新疆的阿勒泰地区哈密瓜每年都有发病,减产46%以上,病重的田块,商品瓜率仅有1/3。

症状诊断

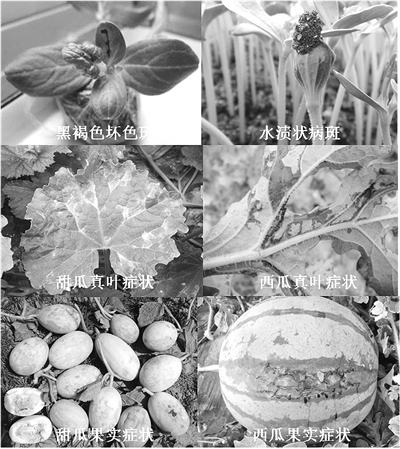

西瓜上的典型症状:幼苗期,子叶张开时,病斑为暗棕色,且沿主脉逐渐发展为黑褐色坏死斑,随后侵染真叶,病斑在幼真叶上很小,暗棕色,周围有黄色晕圈,通常沿叶脉发展。开花后14—21天的果实容易感染,在果实上的典型病症是在果实朝上的表皮,首先出现水渍状小斑点,随后扩大成为不规则的大型橄榄色水渍状斑块,病斑边缘不规则,颜色加深,并不断扩展,7-10天内便布满除接触地面部分的整个果面。果实上早期形成的病斑老化后表皮龟裂,常溢出黏稠、透明的琥珀色菌脓,果实很快腐烂。

甜瓜上的典型症状:叶片发病初期产生水渍状小斑点,并沿叶脉蔓延。子叶发病时病斑暗褐色,沿主脉逐渐发展为黑褐色坏死斑。真叶上病斑呈圆形或多角形,暗褐色,周围有黄色晕圈,通常沿叶脉发展。田间湿度大时病斑背面可溢出白色菌脓,叶基沿叶脉可见水渍状斑点。在果实朝上的表皮,出现水渍状墨绿色小斑点,逐渐变褐,稍凹陷。

传播途径

该病菌通过作物的伤口和气孔侵染,其传播途径主要有:

1、种子带菌是瓜类果斑病远距离传播的主要途径之一,种子表面和种胚均可带菌,带菌种子萌发后病菌即侵染子叶,引起幼苗发病。用带菌种子播种育出的幼苗,大多发病。

2、土壤表面的病残体可以进行传播,作为来年(或下一茬)葫芦科作物上的初侵染源。

3、田间的自生瓜苗,野生南瓜等也是该病菌的宿主及初侵染源。

4、病菌借雨水、风、昆虫及农事操作等途径传播,形成多次再侵染。

发病条件

在适宜种植西瓜和甜瓜的环境下,均可能受到该病菌感染而发病。高温、高湿的环境易发病,特别是炎热季节伴之暴风雨的条件下,有利于病菌的繁殖与传播,病害加重。

防控措施

加强检疫 繁殖培育西甜瓜种子的单位,要严格按照农业植物检疫机构的要求配合做好产地检疫工作;需从外省市调运西甜瓜种子到本市的单位或个人,要做好相应的调运检疫工作;在作物生长期间,如发现疑似症状,立即报告当地植物检疫机构。

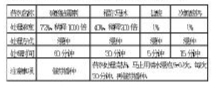

进行种子消毒处理 种子消毒处理是预防该病害流行发生的最有效措施。直播的西甜瓜种子或用于培育嫁接苗的砧木和接穗的种子都要进行药剂消毒处理,使用药剂如下:

进行化学药剂防治

幼苗期防治:选用抗生素或铜制剂,在出苗后可用2%的春雷霉素500倍或2%春雷霉素500倍+农用链霉素3000倍进行预防保护,每隔7-15天喷雾1次。

幼苗发病初期防治:用50%氯溴异氰尿酸水溶性粉剂(消菌灵)800倍液、或用200mg/kg的新植霉素、或72%农用硫酸链霉素1500倍液、或用3%中生菌素可湿性粉剂500倍液喷雾。也可使用53.8%氢氧化铜干悬浮剂(可杀得)800倍液、或77%可杀得微粒粉剂1000倍喷雾。喷雾时应做到均匀、周到、细致(叶背面也需喷)。每隔7天用药1次。连续用药3-4次。

成株发病初期防治:发病初期可使用幼苗期使用的农药进行喷雾防控,但要注意西甜瓜幼果对铜制剂(如可杀得、加瑞农)敏感,应注意控制使用浓度。

加强田间管理

适时进行整枝、打杈,保证植株间通光透光;合理增施有机肥,可以提高植株生长势,增强抗病能力;应用地膜覆盖和滴灌设施,降低田间湿度和避免灌水传染;发现病株及时清除病残体;禁止将发病田中用过的工具拿到无病田中使用;嫁接过程中,采用无病砧木和接穗,且要保证嫁接操作和环境中不带病菌,嫁接前要仔细检查有无病株;采取轮作倒茬种植,与非葫芦科植物轮作,年限越长,防效越好。