浦东钱万隆酱园已有一百三十多年历史,进入本世纪以来,钱万隆努力发掘、整理和恢复传统的钱万隆酱油酿造技艺。2008年6月,钱万隆酱油酿造技艺被国务院列入第二批国家级非物质文化遗产名录,这是国内酱作行业唯一列入国家级非物质文化遗产名录的酱作技艺,也是对钱万隆酿造技艺在一百多年经历中,不断艰难传承的最大肯定。

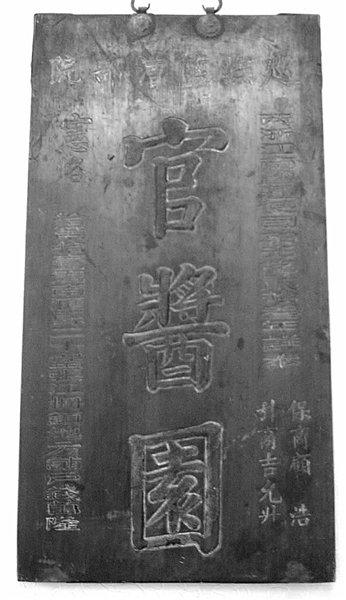

在钱万隆酱园的陈列室里,有一件宝格外令入注目,它是在光绪二十三年(1897年)由朝廷颁发的“官酱园”金字招牌。这块金字招牌是国内现存酱作业中,唯一留存至今的“官酱园”金字招牌,具有很高的历史价值,弥足珍贵。

当时朝廷为何会颁发“官酱园”金字招牌呢?这是因为“盐”的缘故。由于“盐税”是朝廷重要的财政收入,所以“盐”从古代春秋时期就是只许官卖的商品,不允许私卖。凡从事私盐贩卖的都要查办,因此每个朝代都有缉查私盐的衙门及官员和兵丁。明清时期,领取衙门颁发的“盐贴”,缴纳“盐引税”后,取得地区专卖权的盐商,才准开设盐栈、盐店,承销官盐的商店称“官盐店”。

是生产酱油的主要原料之一,酱作业的用盐关系到盐的专卖,盐向来是属于官卖的,凡是有官府背景、资本雄厚的酱园过去都有一个“官”字,这与做酱油使用“官盐”得到官府认可有关。可是开办“官酱园”不是一般有钱就能开的,先要取得“官酱园”宪烙金字招牌,要得到它,必须自己是功名在身及有官场背景的人物,还要有经济实力雄厚的商人担保,以及有所在地“引商”在盐引课税上的作保,方能向“两浙江南盐运使司”衙门提出申请,经盐漕部院审核批准备案后颁发“官酱园”宪烙金字招牌和“盐帖”。

钱万隆酱园的创始人钱锦南,是一个身穿清廷恩赐黄马褂的人,所以他要开办官酱园是一件容易的事。

钱万隆现在的这块银杏木烙金招牌,长67厘米、宽37厘米、厚2.5厘米,招牌上部横书“巡抚盐漕部院”,招牌右方竖书“两浙江南盐运使司于光绪二十三年详奉”,此下方书“保商顾浩”,并立于保商左侧书有“引商吉允升”,正中则书写着“官酱园”三个正楷大字,牌子左侧竖写“宪烙给第拾壹号南汇县二十堡张江栅镇地方铺户钱万隆”。所有字迹烙金。招牌顶部有铜质挂件,四角用黄铜皮包角,制作十分精致。这块官酱园招牌,在“文革”中被老工人藏于木工间的木刨花堆中,才躲过“破四旧”的劫难,直至改革开放后才重见天日。

百年后的今天,钱万隆的“官酱园”金字招牌已是行业中的国家级文物而越发显现其特有的历史与文化价值。