□记者 陈祈

2024年年末,第二届“福禄汇东·共同富裕”农民葫芦集中收购暨“葫芦王”评选活动在上海市闵行区浦江镇汇东村举行,村民纷纷送来自家庭院里采摘、晾晒好的葫芦,根据不同的器形、皮色和密度,收购价从一只几元到几百元不等,种得最好的一户实现年增收近万元。

半人工半天然的技艺

套板葫芦,又称“范制葫芦”,明清时期,作为一种独特的工艺,深受皇室喜爱,成为宫廷珍玩。晚清“范制葫芦”技艺流入民间,成为许多文人雅士把玩的器物。南方“范制葫芦”技艺,正是诞生于闵行浦江地区。相关资料记载,“范制葫芦”在江南地区罕见,仅上海县陈行地区(今属闵行区浦锦街道)曾有所流传。

清嘉庆至光绪年间,陈行老镇的秦始道(字贯卿)在其居所“玉涵堂”种植葫芦,尝试自制葫芦器,其子秦再增从小看样学样,还尝试翻新花样,将所制葫芦器作为独家手作礼物赠给宾客。《上海县竹枝词》称:“长柄葫芦鹤颈同,古传此种出江东。我家套板翻新式,篆隶书精花鸟工。”

将葫芦“半人工半天然”地打造成为一件艺术品,需要复杂的工序和精湛的技艺,成品极为有限,陈行秦氏“范制葫芦”,本地俗称“套板葫芦”,以其制作技艺高超,文化品位脱俗,曾风靡一时,被乡人视为珍宝。

近几十年,“套板葫芦”几乎消逝,仅在陈行秦氏玉涵堂后人手中存有几件清代模板,直到2008年,“套板葫芦制作技艺”经过保护和发掘,被列入闵行区第二批非物质文化遗产代表性项目名录。2019年,有着十余年葫芦种植和加工经验的郭海洋在拜访了玉涵堂秦氏后人之后,将“套板葫芦”这一几近绝迹的技艺逐渐恢复并传承起来,他也成为该项目的代表性传承人。

郭海洋深知,要想让这项技艺传承下去,就必须在保持传统精髓的基础上进行创新。经过多年的葫芦产业化实践,他将现代设计理念融入套板葫芦的制作中,开发出一系列符合现代审美和实用需求的葫芦工艺品,如葫芦酒具、茶具、花瓶等,拓宽了套板葫芦的应用领域。

“葫芦王”一年增收近万元

汇东村位于闵行区西南角,是大治河以南“一带六村”乡村振兴示范区的一员。前些年,借着乡村振兴示范村创建的契机,汇东村踏上了产业发展的探索之路。2023年,在反复的调研、走访、论证中,村里将目光锁定在郭海洋和他的葫芦产业上。这一产业资金投入少、种植要求低、附加值高的产品,恰似为汇东村量身定制,而其背后的“套板葫芦”技艺和文史渊源,也为讲好振兴故事,提供了天然的素材。

“我是闵行人,这项任务自然是责无旁贷。”郭海洋说,2023年5月,他的葫芦种植基地在村里正式落地,为了让企业顺利扎根,村委会主动搬迁,为企业腾出办公场地。村里还清退拖欠租金、效能低下的企业,回购存量建筑,为企业提供发展空间。同时,还鼓励村民在自己宅前屋后种植葫芦,第一年就有70多户村民尝试种植葫芦,既美化了庭院环境,又能实现增收。

经过200多天精心呵护,其中50多户真正种出了葫芦。2024年1月23日,在汇东村的第一届葫芦集中收购暨“葫芦王”评选活动上,村民们拿出自己种植的各式各样的葫芦集中亮相。经过评选,不仅诞生了首位“葫芦王”,农户种植的葫芦也被集中收购,村民们自身的劳动果实转化为实实在在的收益。郭海洋介绍,“村民种出的葫芦,我们照单全收,种得好还有奖金。”看着村民越种越好的葫芦和越来越多人参与,郭海洋感到欣喜,“今年种植的村民超过200户,我们在做好指导培训的同时,也会逐渐提高标准,督促村民种出更好的葫芦。”

汇东村四组村民张爱芬的葫芦在2024年的两次评选中都荣获“葫芦王”的称号,可以说是村民种葫芦的“榜样”。这一成果,源于她的认真学习和精心栽培,“我一开始种的时候总想把所有果子都留下来,后来经过培训和专家的指导,知道要找品相好的重点培育,还要修剪病弱枝、老叶和多余的侧蔓、叉芽。”如今,张爱芳每年靠着种植葫芦年增收近万元,成为村里的致富榜样,“有了之前的种植经验,加上企业和村委的知识培训,我的葫芦种得更好了,不仅扩大了规模,还帮着我的好姐妹一起种,她也拿了奖。”

在葫芦产业的滋养下,村集体经济也日益壮大,房屋租赁、土地流转、企业分红等收入,让村集体收入快速提升。葫芦产业宛如一颗蓬勃跳动的心脏,为汇东村注入了源源不断的生机与活力,成为乡村振兴乐章中的激昂旋律。

“小葫芦”蕴含“大乾坤”

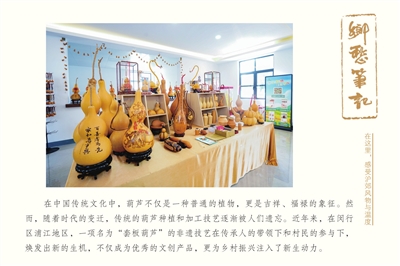

如今,郭海洋把企业总部和自己的工作室都搬到了汇东村。走进他的工作室,古朴的氛围令人印象深刻,架子上更是摆满了形态各异的葫芦制品,如花瓶、鼻烟壶、茶具、笔筒……从工作室的窗口望出去,能看到不远处的葫芦种植基地。

郭海洋认识到,种葫芦是最基础的,要打造成工艺品进而形成一项可持续发展的文化创意类产业,需要越来越多的人参与,用知识和技能系统化培训,进而把产业托举起来。“第二年开始,我们不光希望村民单纯种植葫芦,还要将各种加工的工艺教给村民。我们尝试开班授课,教室里坐满了人,大家的学习热情非常高涨。”郭海洋表示,“我是十分愿意将套板葫芦在内的各种葫芦加工技艺传承下去的,只要村民想学,我都可以免费且毫无保留地教。”位于汇东村的培训基地已经装修完成,后续郭海洋不仅可以在其中教授村民技艺,闲暇时候还可以接待学生团体、亲子家庭等游客进行体验活动,增加企业收入的同时,为汇东村的乡村旅游“引流聚气”。

目前,郭海洋的产业规划还刚起步,但他心里还有更大的“野心”。他计划带领村民做葫芦制品,比如编织葫芦中国结,进行葫芦雕刻、绘画等,在汇东村打造成一所多元化的葫芦学院,村民根据自己的喜好专长可以选择不同的专业方向,既培养了一种修身养性的兴趣,也可以增加收入来源。“短期的目标是起码能培养起来一批喜爱葫芦相关并精于此道的人,将葫芦相关技艺带动起来,形成具有闵行地域特色的乡村文化产业IP。”

如今,汇东村挖掘葫芦文化内涵,开发出一系列多元文创产品。这些产品无一不为汇东村的葫芦产业拓宽了增收渠道,提升了品牌影响力。