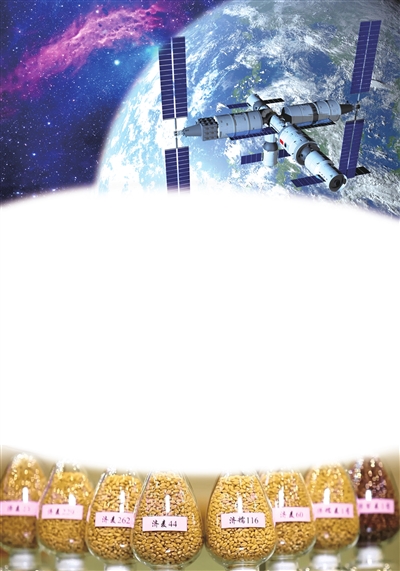

日前,中国载人航天工程办公室一则公开征集航天育种实验搭载项目的消息引发关注。到底什么是航天育种?如何才能成为一颗合格的“太空种子”?有哪些作物种子上过太空?航天育种就是“太空种菜”吗?我们为什么要锲而不舍地开展航天育种实验?带着这些问题,一起一问到底。

为何要进行航天育种?

航天育种,就是将农作物种子或试管种苗送到太空,利用太空特殊的、地面无法模拟的环境,如高真空、微重力、宇宙高能离子辐射等的诱变作用,使种子产生变异,再返回地面选育新种子、新材料,培育新品种的作物育种新技术。航天育种具有有益的变异多、变幅大、稳定快,以及高产、优质、早熟、抗病力强等特点。其变异率较普通诱变育种高3~4倍,育种周期较杂交育种缩短约一半,由8年左右缩短至4年左右。

与传统育种技术相比,它能在较短的时间内提高农产品的品质,创造出许多新品种,在现代农业的快速发展中发挥重要作用。

航天育种就是“太空种菜”吗?

神舟飞船成了“太空带货小能手”,一批批的作物种子接二连三地被送上太空。有人把航天育种理解为“太空种菜”,确实有种菜,但可不仅仅是种菜这么简单。我们先来看看都有哪些作物种子上过太空。

据了解,神舟十四号和神舟十五号载人飞船搭载了一百多家单位的千余份作物种子、微生物菌种等航天育种材料。神舟十二号和神舟十三号载人飞船返回舱则带回了88家单位上千件份的作物种子和微生物菌种,从小麦、玉米、大豆,到南瓜、水稻、番茄,还有魔芋、辣椒、棉花,甚至连处于休眠状态的乌鸡蛋都有。

我国航天育种已取得哪些成果?

我国自1999年神舟一号飞行任务开始开展航天育种搭载实验,多年来,我国开展的航天育种实验都取得了哪些成果呢?最新数据显示,自1999年11月神舟一号首飞及其后的历次飞行任务中,累计为国内400余家科研机构和高等院校搭载航天育种实验项目3000余项,创制出4万余份空间诱变种质材料,育成水稻、小麦、玉米、大豆、棉花、油料、蔬菜等新品种460多个,显著提高农作物产量和品质。林草、花卉、中草药和优质牧草等,也有众多载人航天工程支持的航天育种研究与应用成果。而中国空间站已步入应用和发展阶段,目前也有大量的生物样本正在空间微重力环境下开展实验,我们也期待这些航天育种为我们带来更多神奇。

“太空种子”是如何炼成的?

航天工程系统复杂程度高、技术跨度大,荷载容量弥足珍贵。什么样的种子才能获得太空之旅的入场券?落地之后到成功育种又要经历哪些考验?

被选中的种子一般要具备两个条件:一是遗传性稳定,二是综合性状好。能够获得太空之旅资格的种子可谓是“天选之种”。

据统计,一般种子在太空中的突变率仅为0.05%~0.5%,没有变化的种子有很多,只有被宇宙粒子击中的“幸运儿”才会在返回地面后被挑选出来。同时,由于基因突变具有不定向性,并非所有的种子都往好的方向突变,因此,只有符合要求的种子才能留下来。

挑选出的种子要进行多代筛选培育,同时还要经过风、虫、旱的考验,只有通过这些严苛的试验并得到权威部门审定的种子才是真正合格的太空种子。

人们往往对航天育种的神奇充满向往,实际上不是所有的种子上过太空就一定会发生突变,并且不同品种其突变率也有很大差别。在所发生的突变中,也并非全都是抗病能力增强、高产和早熟等有益变异,甚至从总体上来看,减产、抗病能力减弱等不利于生产的劣性突变表现得更多,因为太空毕竟是一种特殊的极端环境。当然,种子所谓“好”与“坏”的突变都是人为选择的,突变本身是无所谓优劣,做基础研究时,很多“劣性突变”更有利于进行研究种子对宇宙空间环境的敏感性,以及种子在基因修复机制上的研究。