□记者 王平

1970年4月的一个午后,18岁的顾铭瑞与她的父亲辗转坐船来到了当时南汇瓦屑公社和平大队七小队的驻地附近,向路旁靠在树边正在吃饭的一位老农问路,听说是城里分派的知青到了,老农赶忙放下手里的碗筷,接过顾铭瑞父亲肩头的扁担行李在前领路,并叫来了村里的人砍了竹子,支起蚊帐,帮忙收拾好屋子,还送来了热腾腾的饭菜……老乡的热情让这个初来乍到的姑娘感到温暖,面对充满未知的生活,心中的不安与恐惧也得到了些许慰藉。直到今日,顾铭瑞还清晰地记得来到这里的第一个夜晚,风把门吹着打开又关上,她蜷缩在床的角落里,吓得不知所措…… 日后成长为新中国第一代女火车司机的顾铭瑞心中始终格外地感谢那段艰辛,却带给她无比荣耀的岁月,感恩当年那些乡亲们的关爱。因为那些几乎时刻都在奋斗着的青春岁月,让她在日后的生活中,无论面对怎样的困境,都能无比从容。

多年后,一个初秋的清晨,在如今的浦东新区周浦镇棋杆村村干部小朱的指引下,记者来到了顾家老宅,这座占地两亩多建于清道光年间(约1830年)老宅的厢房,当年就是知青的住所。当年的老支书顾长生与两位故地重访的知青就在这座老宅的正棣中,给记者讲述着当年的故事,其间弥漫着的那些学习农事的岁月记忆,农民和知青的朴素情感与对昔日乡土的眷恋,在历经190年风雨的老宅中,浓烈真挚、意味深长,久久地挥之不去。

“到农村去,到祖国最需要的地方去。”今年已经71岁的冯莅三一听到这句口号,仿佛又回到当年那个昂扬的青春岁月。那些每天凌晨三点起床,犁田、开河、挑肥的日子,被他视作生命中最美的华章。“当年来到这里务农,就从未想过有一天还会离开。”老冯的这句话,是当时许多下乡知青的心声。“记得那是1972年8月的一个傍晚,母亲思念多年在外的儿子,带着吃的用的来到队里寻我,转了好多圈,却怎么也找不到,最后在五六米高的草堆顶上才看见我,看着儿子正在跟一个熟练的老农一样做着颇有‘技术含量’的‘堆麦’农活,老母亲泪流满面。一方面是心疼儿子,另一面也是因为看到儿子真正成了一个能养活自己的农民而骄傲。”冯莅三说,当年队里要求每天挖一个直径四米、深两米的沤肥池,他自告奋勇,凭着年轻和冲劲,竟然一天挖出了两个,大大地提升了劳作效率。他还在队里的试验田里搞起了蓖麻和葵花籽的种植实验,用当年先进的“三促、三控、三弯腰”的方法种植棉花,取得了不错的经济效益。

顾铭瑞最感谢的还是当地那些把她当作女儿看待的乡亲们。当时天不亮就出门下地,泥路上坑坑洼洼,到处都是“陷阱”,熟路的老乡就拉着她的手,一步一步地教她认路,哪里有水坑,哪里有凹陷,哪里是沟渠,这样带着她走了几百遍。他们队里当时来的三个都是女知青,顾铭瑞的身材相对健硕,最重最累的活几乎都是她来干,“挑路开河”时上百斤的扁担,一担一担地压在十几岁姑娘的肩上,如今回想起来,感慨万千。

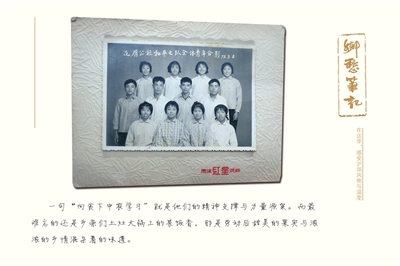

一句“向贫下中农学习”就是他们的精神支撑与力量源泉。而让顾铭瑞最难忘的还是乡亲们土灶大锅上的菜饭香,那是劳动后甜美的果实与浓浓的乡情混杂着的味道。

当年的大队书记顾长生向记者介绍,当时他们还是最早组织知青开展政治学习的大队,在田间讲故事,学科学,还有“土记者”现场交流各个小队发生的新鲜事,先进人物事迹等,还有知青当上了大队的团支书。顾铭瑞因为表现优异,经大队推荐去上了铁路司机中专学校。她说在下乡的岁月里,亲身感受到了村里父贤子孝,夫妻和睦的生活场景,影响了她的一生,让她在日后漫长的人生中,少走了很多弯路。冯莅三最关心的就是这里的建设与发展,每当从报纸电视上看到关于旗杆村的报道时,都会第一时间与当年的知青分享。

如今的棋杆村是由原平桥村和原棋杆村合并而成,已是全国知名的“美丽乡村”。1970年前后,分别有五到六批知青曾来到这里插队落户,为当地的农业生产做出了自己的贡献。从2002年开始,村里每两年举办一次知青见面会,让曾经在这片土地上奋斗过的知青感受第二故乡给予的温暖。原平桥七组插队落户的房屋——那间饱经岁月沧桑的老宅也被保留下来,并取名“知青记忆”,用来纪念知青当时的农村生活。