“蒸蒸日上”之莲湘糕

【廊下莲湘糕】相传,明末有一对父女逃荒到“姚家廊下”,贫病交加。镇上大户姚家收留了他俩,父亲做木工,姑娘帮厨。不久,姚老相公做寿,姑娘用本地糯米粉、赤豆和红枣等做成一板二十五小块方方正正的六面体糕点,糕上有二十五种不同形状、精美吉祥的花纹图案。姑娘捧着方糕出来向主人祝寿。主人、宾客们一见方糕个个啧啧称奇,品尝后更是赞叹不已:形状好,味更佳!一位贵客问姑娘叫什么名字,姑娘说叫“莲湘”。“莲湘?多好听的名字!莲湘姑娘,人家的糕点都是圆圆的,你为什么做成方的呢?”姑娘答道:“我把糕点做成方形,寓意是做人要像我家老相公一样堂堂正正、步步高升。”老相公听了非常高兴,说:“此糕乃莲湘所创,就叫莲湘糕吧。”以后,每逢过年、喜庆等日子,廊下地区家家户户都要做莲湘糕,吃糕送糕。

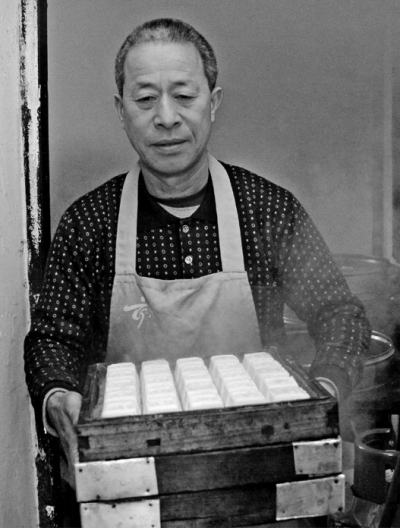

蒸糕,是沪郊许多地方的过年传统。蒸糕,寓意“步步高升”、“蒸蒸日上”。沪郊每个地方的糕,在做法、形状、口味和名称上各有不同。金山廊下镇,莲湘糕堪称最有名气的特产之一,廊下中华村“莲湘糕专卖店”的陈阿姨则是远近闻名的做糕高手。

“平时大概做个几十枕,春节前后起码一天一百枕,最多的时候要做二百枕。”陈阿姨告诉记者,她从20岁开始帮着家里人做蒸糕,已经40多年。如今11岁的孙女也能熟练地操作。按照当地农村习俗,一般是腊月廿四大扫除,自腊月廿五起,家家户户就开始蒸糕。这段时间,农户厨房里都是热气腾腾的,有的祖孙三代一起上阵,忙里忙外。每枕糕蒸熟出锅后,马上被送到堂屋里,一板板晾着,待到彻底凉了,再存放起来,可以一直吃到元宵节前后。

陈阿姨的糕与别家相比,除了口味醇香外,花色品种也十分丰富。原来,一般农户家做莲湘糕,通常只做红、白两种,红色糕的原料为血糯米,内馅是枣泥;白色糕的馅料是豆沙。有一次,来中华村游玩的客人在买糕时不经意提了一句:“馅料是不是可以丰富些,比如芝麻什么也很香的。”经过多次试验和摸索,除了原有的红白两种糕外,陈阿姨先后创新做出了南瓜豆沙糕、芝麻糕、青汁豆沙糕等新品种。“南瓜、赤豆都是自家种的,糯米粉是从浙江农户那里采购的。保证原料的新鲜。”今年陈阿姨更是开发了紫薯蒸糕,随后,她将五种不同颜色的糕组合在一起售卖,而且为它们起了个好听的名字“五福临门”,这种组合糕成了所有产品中最受欢迎的。

淘米、浸米、磨粉,一系列准备工作就绪,就可以开始做糕了。陈阿姨和她的妹妹联手为记者现场示范如何做莲湘糕。记者看到,做糕有木匠专门制作的模具,正方形的方格里平均分成25个小格子,每个小格子底部刻了吉祥图案,有花、鸟、福字、水果等。先在小格子里铺上大半格的米粉,轻轻按一下,每格米粉中央就出现了一个凹进去的小圆坑,往其中加入馅料后,再用米粉把所有格子填满,最后用尺状工具在上方一抹,就基本做成了。然后,将一张纱布铺上,盖上一个盖子,迅速倒扣过来,轻轻取下模具,25块小方糕基本完工,送到后厨,用大火蒸上15分钟,就可以出炉了。

春节前后,订糕的客户络绎不绝。去年,陈阿姨赶了时髦,用上微信。“现在名气做出来了,预订的客户要比散客多。他们需要多少货,微信上告诉我一下,就可以快递到家,很是方便。”寒冷的冬天,陈阿姨还是坚持4点半起床,只为将一枕枕亲手制作的糕送给更多的人,让他们品尝到属于廊下乡村的年味。

宅基头上“团团圆圆”

宅基头,算得上是农村的最小单元,一般由邻近十几、二十户村民组成,相当于一个农村聚居点。在当下新媒体盛兴的网络时代,“宅基头”似乎有点土气有点过时,但对于廊下这个农业镇来说,生机勃勃的“宅基文化”正受到越来越多村民的认可。

鸡年春节,廊下镇景阳村蒋菊英家里十分热闹。一大早,村民和志愿者齐聚她的家里。大家穿上围裙戴上袖套,分工明确:蒋菊英将糯米粉倒入红色的大盆里,一边加水一边和面,她的媳妇负责在灶头上烧水,其余的村民和志愿者忙着赶制汤圆,待会儿,这160多只新鲜出炉的汤圆,还要挨家挨户送给乡里乡亲品尝。69岁的蒋菊英祖孙三代同住一屋,去年,蒋菊英将“三上三下”的老宅装修一新,两个儿子还为她添置了许多绿色植物。“房子整洁舒适,大家来这里办活动,谈事情也方便。”蒋菊英家是景阳村3个宅基头中的一个,平时村民们相约“宅基头”,看书看报、喝茶聊天,每个月,村民代表还会定期开一次宅基会议,共商宅基上的大小事。廊下社区学校蒋连军老师在当地小有名气,原来在廊下小学做数学老师的他还有个特长是书法。每逢有节庆或是大小活动,蒋连军总会露一手,无偿献上自己的“墨宝”。每年过年,蒋连军都来到村里,为有需要的村民写上一副对联,送上自己的祝福。蒋连军告诉记者,近年来,廊下社区学校经常来到“宅基头”开展活动,有时候送戏下乡,有时候送一些健康养生知识,很受村民的欢迎。

“推动宅基文化的繁荣,有利于构建和谐的农村社会生活。”廊下镇有关负责人告诉记者,近年来廊下镇牢牢抓住宅基头这个“神经末梢”,开展了宅基文化建设,如今,廊下的“宅基效应”愈发明显,一批宅基带头人崭露头角,一批文化设施在宅基头建立,村民互帮互助加强沟通,矛盾少了,关心多了,邻里关系也更加融洽了。