南坑村几乎空了。除了钟兆武父女,这个村子不再有任何人。关于这座村庄的故事,也变得支离破碎、七零八落。

村子位于赣西北,隶属于安义县,距离江西省省会南昌市只有80余公里。自去年夏天起,南坑村就只剩下钟兆武一家。没多久,他的妻子到安义县城帮二儿子带孩子,这个原本有32户人家、136口人的村子,就只剩下钟兆武和他生活不能自理的女儿。

每天早中晚,钟兆武家的房顶总会升起袅袅炊烟,表明这里还住着人家。但放眼四望,满地的野草和落叶,以及邻家门窗上的蜘蛛网,都在叙说着这个村子的萧条。

过去的10多年,中国消失的自然村近百万个。

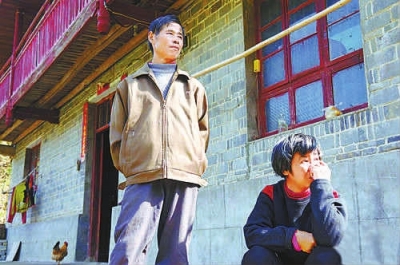

“也许过不了多久,我也要搬走。我现在就是在打发日子。”65岁的钟兆武坐在门前的空地上,呆呆地望着出入村庄的道路。这条窄窄的水泥路,承载着他最大的期望。他总盼着,有人能走进这个村子,和他聊会儿天,那样的话,时间会过得快点。

▲▲能走的都要走

天刚蒙蒙亮,钟兆武就从被窝里爬起来,到厨房生火做饭。炊烟升起时,南坑村一天的故事开始了。

钟兆武自然是故事的主角,他那38岁的女儿以及他养的两条狗、4只鸡,只是故事的配角。主角外出的时间,南坑村几乎没有故事。

早饭他从不含糊,一定要炒几个菜,吃干饭。多年以前,他就在附近的公路段找了一份临时差事,负责维护公路。这是一份体力活儿,不吃干饭,肚子撑不了一上午。

做好早饭后,钟兆武踩着“嘎吱嘎吱”响的木头楼梯,爬上二楼,再踏过一段“嘎吱嘎吱”响的楼板,叫醒女儿,并叮嘱她穿好衣服。女儿还在襁褓中时,发高烧“烧坏了脑子”。现在,她的嘴里只能吐出几个简单的音节,生活不能自理,甚至连冷暖都不知,全靠老父亲照料。

女儿下楼后,钟兆武给她套上毛衣,扒拉上几口饭,就骑上一辆红色的电动三轮车去上工。陪伴他的是小狗“小黄”。他走到哪里,小黄就跟到哪里。即使他骑车到25公里外的县城,小黄也一路跟随着。

南坑村有17栋房子,大都为木结构,分布在村中小溪的两侧。一些房子的外墙木板已变得黝黑,显然建起来已有些时日。有一栋土木结构的房子,屋顶已塌了大半,完全不能住人,杂草也早已封锁了入户的路。还有一栋房子的房顶,被主人用塑料布遮起来。

村中有一块水泥空地,是村中议事谈天娱乐的地方。空地一侧的土墙上,白底黑字写着“凡是敌人反对的,我们就要拥护;凡是敌人拥护的,我们就要反对”、“人民,只有人民,才是创造世界历史的动力”等字样的标语。

通往外界的路,是一条新修的水泥路。路面不宽,仅可容一辆小型轿车通过。这条路的尽头就是南坑村。南坑村的后面,则是一座大山,大山的深处没有人家。

从1990年代以来,南坑村的人就陆续外迁。有一年下大雨,两户人家的房子被山洪冲垮,他们就在距离南坑村两公里外的合水村,盖了新居。这算是最早的外迁。

大规模的外迁,则在2005年之后。先是青壮年出外谋生,后来老人和小孩也被接走。慢慢地,村里就只剩下钟兆武一家及他的一个堂兄。堂兄是五保户,去年被送进了养老院。

钟兆武的两个儿子,很早就跟着同乡,到外地做铝合金门窗的生意。去年,他的二儿子在重庆做生意赔了本,一家5口人便回到安义县,在县城租了个房子住下。

很早之前,钟兆武的生活就被定格:照顾女儿,维护附近的公路以及种水稻种菜。自去年他的妻子进城帮儿子照看孩子后,他的生活又多了一项内容:为妻儿送粮食送菜。菜和米都是他自己种的,比买的要合算。除此之外,他的生活很少有波澜起伏的地方。

这些年,几乎每过几天,他就能看到一支搬家的队伍。起先,他还会和搬家的人家打个招呼,嘘寒问暖说上一阵。碰到老交情,他还会塞上一张百元大钞。后来,他看到搬家的队伍过来,不再打招呼,只是呆呆地看着队伍驶近又走远。到现在,他甚至连头也不抬了。

“没什么好说的。能走的都要走,这个地方留不住人。”他喃喃地说。

▲▲生活本不是这个样子

对钟兆武来说,一天中最容易打发的时间是白天,最难打发的时间是一天收工后。

老钟所在的工作组,共有3人,负责10公里长的道路维护。有时候,他们能凑在一起说说话,玩会儿纸牌。即使他们不在一起,沿途也能碰到不少人,钟兆武寂寞的时候,就随便找人搭个话。乡里乡亲的,大家几乎都认识。一天下来,钟兆武偶尔还能发出些笑声。

一回到那个只有一个不能说话的女儿、两条狗和4只鸡的家,钟兆武几乎一言不发。他也不知道和谁说话。他和女儿的交流,仅限于对女儿的训斥。但无论他说什么,女儿只是笑着。这个村子的其他配角,一到黄昏,也消失不见。

这个家实在太寂静。因此,生火做饭的时候,老钟时不时故意用铲子敲打一下锅沿,以感知自己的存在。有时,他会突然吼上一句什么。看电视的时候,他会把电视的声音开到很大。有时,他还会把那台不离身的小收音机打开,听一会儿“刺激带劲”的歌曲。

即便如此,当那300多元的电视机播放出《新闻联播》的结束曲时,钟兆武就习惯性地结束一天的生活:上床睡觉。“晚上没事干,不睡觉还能做啥?”

事实上,老钟并不是一个容易困觉的人。去年妻子和孙女在家的时候,他也很少困觉。要是搁在更早的过去,他很少在晚上10点以前睡觉。

“生活本不是这个样子。”钟兆武偶尔也会冒一点诗意的话出来,“如果生活就是这样子,人活着真的没有意义。吃饭睡觉,和猪有什么区别?”

因此,他常常怀念从前某个热闹的午后,大家一起打牌玩乐。他甚至认为,人民公社时代的政治学习,也比现在有趣得多。在那个遥远的年代,大家学一阵,“就想打个牌”。一有人提议,大家就围着火坑打牌。直到火坑的火熄灭,才一个个回屋睡觉。

然而,这一切都离他远去了。大家搬走的同时,也带走了老钟对生活的热望。

“现在我就盼着有个人来和我说说话。”钟兆武说。

最近的一次热闹,发生在半年前。当时,他的嫂子去世,哥哥一家到老家办丧事。办丧事期间,南坑村出现过短暂的人气兴旺。钟兆文是南坑村的长辈,因此,几乎每家都要出一个人,回村里帮忙。一些近亲的年轻小伙子也赶回南坑。

钟兆武还记得,当时的南坑村,大约有10栋房子开了锁,简单打扫一下,晚上就住下。晚上没事的时候,这些人就凑在一起喝喝酒、叙叙旧、打打麻将。

热闹稍纵即逝。他的嫂子安葬后,钟兆武又过上了孤寂的生活。

▲▲曾寄托着很多人的梦想

时间退回到几十年前,钟兆武很难想象到南坑村现在的萧条。那时的南坑,和现在的默默无闻截然相反。当时,南坑是姑娘们争先恐后嫁过来的地方,更因吸引一个上海女知青嫁到此地,而成为四邻八乡热议的对象。

南坑村背靠大山。早些年,山上有很多两个人都抱不住的大树。在大集体时代,这个村子靠着木材加工等副业,集体收入在当地首屈一指。

“到了60年代,我们一个工分最高值两块多钱。别的生产队,一个工分最多才7毛钱。”钟兆武回忆说。他曾做过生产队的会计。

每年年终分红,南坑村的劳力,扣除一些费用后,基本都能拿到500元左右的现金。这在当时,是一笔非常大的收入。

很长一段时间内,这里的人走出去,都以自己是南坑人而自豪。去公社或者县里开会,一听说是南坑来的,旁人都纷纷投以羡慕的目光。哪家姑娘要是嫁到南坑,一定会有很多人说,她“享福”了。

上海女知青张凤莲当时决定嫁到此地,部分原因也是因南坑“光明的前景”。

1969年,南坑生产队所隶属的合水大队,迎来了一名上海女知青,她被安排到合水小学当民办老师。在这里,张凤莲和南坑一名民办教师相爱。

她出生在上海一个普通的工人家庭,家里条件并不宽裕。当她了解到南坑村的生活后,认为“留在当地也不错”,就嫁了过来。当然,她更愿意说自己和丈夫的结合,是“因为爱情”。

“人是三截草,不知道哪截好。”如今的张凤莲说。在那个时代,她认定在南坑生活不会比在上海生活差。

和当时南坑的很多年轻人一样,她铆足劲求上进,以图有一个更好的未来。在南坑的历史上,上海女知青张凤莲是个不可忽视的人物。她擅长教学,在1980年代初就被评为“全国优秀教师”。她还曾当选为中共十三大代表,以及全国妇代会的代表。

在她的努力下,合水的教育发生了很大变化。张凤莲通过关系,为合水村要来了平价的水泥和钢筋。在当时大队的支持下,合水村盖起了一栋两层楼的小学。

回顾这段历史,张凤莲认为,当时的村子与个人是一种相互促进的关系:南坑发展了,南坑人就能受到重视;南坑人发展了,就能让南坑更好地发展。因此,“村子曾寄托着很多人的梦想”。那时,南坑也经常有一些招工指标,不过,大家认为当工人不如在南坑当社员合适,因此,基本没有人去。

不仅张凤莲,钟兆武也是这样认为的。在那个年代,钟兆武也曾想象,如果按照当时的节奏发展下去,说不定他也能脱离“农门”,到公社当个干部。尽管他没成功,但他的堂弟钟兆良成功了。钟兆良现任安义县城建局副局长。他从南坑电影队放映员起家,做到合水村的党支部书记,又做过乡镇的副职,最后到了现在这个位置。

然而,公社解体后,张凤莲所看到的那种相互促进关系逐渐淡了。“现实很残酷。那时,南坑是大家的骄傲;现在,南坑就是一个符号。”时隔多年,坐在安义县城租住的家中,张凤莲唏嘘不已。

2005年安义县进行封山育林,南坑的收入一下子断了。生活以及孩子教育无着落的情况下,南坑村以及周边村的村民,纷纷开始搬家。

▲▲我们对不起祖先

有时,钟兆武会想,现在大家都搬走了,是不是对不起祖先?关于这个问题,他还曾和大哥钟兆文讨论过。

南坑村的男子,只有一个姓,那就是钟。钟家祖先究竟来自何地,南坑村没人能说得清。老人们只知道,自己的祖上有钱,为躲避战乱,来到安义县的山里。祖先买了南坑村所在的那座山,族人就在这块土地上繁衍生息。

然而现在,钟家的人,一个个都搬离了祖先选择的地方,只留下钟兆武及他的女儿在守护着这块土地。

作为“兆”字辈的老人,钟兆武及其在县城租住房子的哥哥钟兆文,更关注这个家族的发展。

钟姓家族有一份家谱,曾保留在钟兆文的手中。他是南坑村年纪最大的人,1937年出生。根据惯例,钟兆文对钟氏家族的发展,负有不可推卸的责任。但是,由于人人各奔东西,钟兆文已经认不得几个大家族的后代。即使他弟弟的3个孙女,走在大街上,他也很难认出来。

“一个家族解散了,我们对不起祖先。”钟兆文多次和钟兆武说。

他还多次劝弟弟,要是能留在南坑,就留在那里:“咱的祖先都在那里,不要让祖先找不到我们。”