镶嵌技艺,起源于4000年前的龙山文化,明朝扬州工匠周翥集其大成,形成百宝镶嵌,至今已有500余年。而漆器工艺,在古代又称髹饰,髹为漆料刷涂,饰为装点修饰,两者共同构成中华文化中漆器手工技艺传承的基础。

前不久,位于宝山顾村镇党群服务中心的漆石坊非遗体验基地正式对外开放,非遗传承人俞平将在那里为市民近距离感受这两项非遗魅力搭建全新平台。

□记者 施勰赟

放弃高薪工作

接过传承重任

说到百宝镶嵌,不得不提到俞氏镶嵌。俞平的祖父俞庆荣,是国内著名的漆器和镶嵌工匠,也是海派“俞氏镶嵌”的开山鼻祖,在民国时期和师兄弟们将扬州技艺的精华带到上海,并吸收上海当地清新雅致的风格,逐渐具备独有的特色,在这里筑下根基,形成上海漆器风格。

此后,俞平的父亲俞升寿承其衣钵,在百宝镶嵌制作中不断融入本土元素和材料,延续传统工艺的过程中逐渐独成一派,形成俞氏百宝镶嵌制作特色,创作作品多次荣膺国家级工艺美术大奖。

漆器镶嵌是漆器制作技艺和百宝镶嵌制作技艺相结合的一门综合复杂技艺,涵盖美工设计、木工、漆工、镶嵌、开纹、描金等工序,整体制作难度非常高,也为它的传承带来很大困难。自1964年开始,俞升寿受政府委托,举办全国漆器行业交流学习班。其中就有赵秉科、俞金海、汪培坤、甘而可、奚建辉等一批中国漆器行业的中坚力量。1974年,俞老从上海漆器厂调到上海工艺美术研究所,精耕百宝镶嵌的革新和传承的事业。然而,在上海,可以独立完成漆器镶嵌作品的仅有俞升寿和其子俞平一脉。

在成为非遗手工匠人之前,俞平曾在外企担任高管,收入颇丰。技艺传承至今,俞平深感责任重大。“当我发现年轻人连‘百宝镶嵌’是什么都不知道时,突然意识到传承不能等了。”2013年,俞平辞去高管职位,回到父亲身边,投入大量积蓄,开设百宝镶嵌工作室,希望通过创作和商贸将这门技艺发扬光大。

俞平发现自己对于技艺的喜爱早在童年时期已埋下了种子。作为俞氏第四代传承人,他从小就在父亲俞升寿工作台前见过各种珍宝玉石与漆器融合的完美光泽,目睹了碎螺钿如何在父亲手中变幻出花鸟山水。大学毕业后,他与同学们一同选择专业对口的外企工作。然而在外企工作的十多年,他走遍国际展会,看过无数工艺精品,却始终难忘父亲工作室里“吱呀”转动的雕刀声,以及那些让人一眼难忘的惊艳作品。

“非遗+科创”

推动传统技艺焕发新彩

接手这一融合技艺后,为不负家学和父亲的嘱托,俞平一直思考着如何让漆器镶嵌工艺制品被更多人所了解和接受。

俞平介绍,始于明朝的百宝镶嵌,初时材料以珍珠、珊瑚、玉石、玛瑙等名贵之物为主。根据所用材料的质感、颜色等特点绘制出山水人物、花卉翎毛等图案,镶嵌在漆器或木器上形成五光十色的装饰品,造价十分昂贵。

此外,传统百宝镶嵌的“贵”,不仅体现在材料里,也体现在技艺花费的时光中。珊瑚、玛瑙等珍贵材质让人望而却步,繁琐的工序、全手工制作的工艺使得一件作品需耗时数月,产量十分有限因而珍贵。

“慢工”和“细活”如何才能在时代的洪流中得以存世和传承?

俞平明白,要让技艺“飞入寻常百姓家”,必须在“成本”与“效率”上动刀子。

他想到了“半自动化”——不是用机器替代手工,而是让机械承担手工中“体力活”的部分。在他的钻研下,如今,这项技艺可以借助数控设备切割材料、激光雕刻勾勒线稿,而镶嵌、抛光等需要技术的核心工序仍由他的双手完成。这样一来,作品的制作周期大幅缩短,也能够缩减一定成本。

更妙的创意来自“废料”取代“宝石”。一次,在宝山参观科技企业时,他偶然间捡到晶体切割后的边角料,突然发现这些“工业垃圾”有着不输宝石的光泽。于是,他与芯飞睿科技合作的“晶彩”系列诞生了:晶体碎块镶嵌成星空图案的胸针,价格只有传统工艺的三分之一,却多了一份现代美学的冷峻质感。

今年,在宝山区顾村镇的牵线搭桥下,俞平又与上海机器人产业园内的高新技术企业上海首坤智能科技有限公司签署了合作协议,开启了新一轮“非遗+科创”的探索。他以92岁老人刘振禄先生创作的《顾村老街荻泾河风情图》为蓝本,运用最新的激光雕刻技术复刻顾村老街风貌线稿,再结合百宝镶嵌工艺,将“幸福顾村”的温馨缩影生动地展现出来。激光雕刻技术的精准度,让老街的每一处细节都得以完美呈现,与百宝镶嵌工艺相得益彰,为非遗传承振兴注入了强大的科技创新动能。

技术的革新助推了成本的显著降低,这使得俞平团队能够推出更多质高价廉的文创产品,让百宝镶嵌得以走进千家万户。他们设计的文创产品,既保留了传统文化的韵味,又巧妙融入现代时尚元素,比如将传统的花鸟图案与现代的简约造型相结合,制作成冰箱贴、杯垫、首饰盒等等,一经推出,便迅速受到消费者喜爱。

长在生活的“土壤”里

非遗技艺才能“生根发芽”

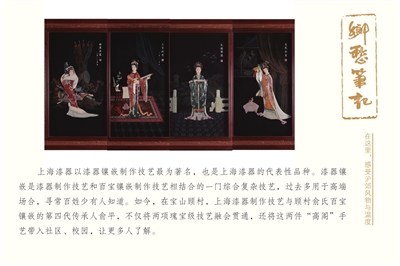

经过从小到大的耳濡目染以及多年来的精进学习,俞平的百宝镶嵌以及漆器技艺在业界已颇具影响力。其创作的《四大才女》系列作品获国际银奖、国家级金奖,《贵妃醉酒》和《中华万年青》获国家级金奖和银奖;《月宫嫦娥》获上海市工艺美术精品奖。

但俞平并不满足于此,在他看来,传承不是把技艺供在展柜里,而是让它长在生活的土壤中。他带着工具箱走进社区、校园,像播种一样,把百宝镶嵌的种子撒向更多人。

他积极联合顾村镇新时代文明实践分中心,探索开设“幸福食光·宝中宝品非遗”公益体验课堂,将日常生活中吃剩的蛋壳、螺钿等食品材料变废为宝,拉近普通百姓与镶嵌技艺的距离。俞平还潜心开发具有上海特色的漆器和百宝镶嵌作品及课件,并走进世博会“非遗会客厅”,为来自世界各地的游客提供非遗知识普及和手工体验课程。

5月,俞平被正式受聘为顾村镇“讲顾事的人”群众性理论宣讲团讲师、首批城市文明市民发言人,开设《深入学习贯彻习近平文化思想——坚守非遗技艺的传承与革新+“宝中宝品非遗”技艺体验》等宣讲课程,紧扣习近平文化思想,进一步推动非遗技艺在当代社会的文化价值与时代意义的深度传播和推广。

每次看到年轻人戴着百宝镶嵌的胸针走过老街,听到孩子们在课堂上惊呼“原来非遗这么好玩”,俞平就觉得一切值得。“真正的传承,不是让技艺活在过去,而是让它在今天的阳光和土壤里,开出新的花。”