口述/费守义文字整理/刘千荣

在一位要好同事的陪同下,我去超市买了一部方形黑色寻呼机,用了差不多两年时间吧,其间续过费。后来,换了个寻呼台,没用上多久,我就添置了手机和一台二手电脑,做到了当时据说只有白领才有的标配:手机、拷机、电脑,一个都不能少。

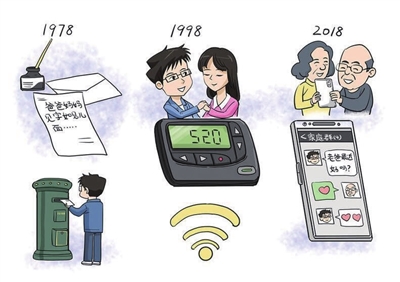

●有网络段子形容当年落后的农村,也包括我的老家桐柏山区“交通基本靠走,通信基本靠吼”,虽然有些夸张了,但那个年代想要有个信息交流基本就是这样。对于分田到户之前的大集体的出工我约略还有记忆,队长催社员们出工,一是靠吼,挨家挨户喊;二是用哨子提醒,吹哨子集合下地干活;后来架起了有线广播,队长可以用喇叭通知了,因为每家每户都装有被称为“话匣子”的广播,当然那玩意很快就因为无线电收音机的普及而被淘汰。

收音机在农村得到普及是实行了生产责任制以后的事。农民们下田根本不用人催自己会主动出工。但那时传递信息,特别是去不远不近的地方递个信儿,还是得靠“走”和“吼”。农村家里如果有红白喜事,请几十里以外的亲戚上门,还是得靠走,请喝喜酒,或者是报丧,即便不亲自走一趟,那也得让人带个口信。

我奶奶因病去世,就是由我与在初一同一个班级读书的堂弟一起走到三十里以外的大伯父与姑姑家送的信,与表哥、堂哥们来来回回,那可全靠徒步。我和堂弟是上午赶去,下午回来,五六十里路还真是“只等闲”,实在是农村娃走路习惯了,天天走路上学训练出来的。其实,那时我和堂弟家都有了自行车,只是我们都还没有学会骑车而已。就算是学会了,还不一定轮得到小孩子骑,因为当时农村自行车并不普及,还是紧俏物品,谁家里有了辆自行车,可稀罕呢。

上个世纪九十年代初,是中国流行歌曲的黄金年代。李春波的《一封家书》更是风靡大江南北,因其是书信体,加之口语化,朴实真挚,打动万千在外闯荡的游子心,边唱边一洒怀乡之泪。虽然那时我还没有远走他乡,在乡村种地的我还是守着收音机在第一时间学会了这首歌。

“亲爱的爸爸、妈妈,你们好吗……此致,敬礼!”这样的写信格式是那个年代“一封家书”的标准模式。如果是出县甚至是出省,基本就得靠鸿雁传书。收信、写信也是那时乡村的重要通信方式,信封、信纸、邮票都不贵,不过那时农村认字的不多,能提笔写信的人更是凤毛麟角。仅读过几年书的父亲,初通笔墨,在当生产队会计的时候,就帮左邻右舍的同村人代写过书信。我第一次出远门打工,带头的远房表叔说之所以带上我这个文弱书生,看中的是我能写家书,这样就不用求外人帮忙了。

记忆中我家收到第一封信是父亲的大外甥我的大表哥考取中专,跳出龙门后去外地读书,按礼数给父亲寄来的报喜同时也是报平安的书信。那时候,每家收信其实不多,而邮递员也很少往乡下村庄上跑,送到村小学或是村委会或者村里代销店,再由一个村庄上的熟人带回来。

上小学的我就曾经给同一个生产队好几家住户带回过信。后来我读书的时候,我的信当然寄到学校。不再读书了,我的书信与贺年片多是寄到村里面,由熟人顺路带给我的。虽然中间传递很慢,但书信里多是无关痛痒的内容,也没见丢信。话又说回来了,就是丢了,往往也不知道。

当时农村还有电话和电报作为通信方式的补充,这两样都以便捷著称,却因为设备还没有进入寻常百姓之家或者价格昂贵,普通百姓不到万不得已不会去使用。当时电话只装到了乡政府,如果有急事,可到乡里打电话,最好乡里能有熟人,那打电话会相对方便一点。如果在外地,有急事可以把电话打到乡里,再由乡里告知熟人带口信,还是得用口,虽说不用“吼”。

●口信在传带的过程中,难免走了样。我的少年“发小”生病在县里住院,因为气温骤降,陪伴他的母亲打电话到乡里让带几件过冬的棉衣过去。这口信传到我们村庄上,不知道咋就成了发小不治身亡。发小的父亲哥哥不敢怠慢,央求村上几个壮小伙连夜步行赶到县城医院想把尸体抬回来,结果去到后才发现发小还活着,正在翻看小人书,忙找理由敷衍过去……用如今的话说闹出乌龙来了。农村迷信认为这不吉利,而发小也确实因为疾病,后来还是夭折了,迷信的人少不得要将这个和电话误传口信关联起来。

电报快捷,但价格昂贵,而且只能由邮局代为收发。发电报往往要跑几十里路到邮局才能把电报发出去。收电报的一方如果在乡下,还是得靠人带回来,这时候和普通信件其实是同等速度,当然因为是电报,带电报的人会自觉加快速度不敢耽误,如果不出意外的话,还是能在第一时间收到。我家收到的唯一一份电报与我有直接关系,是家在郑州的远房大姨传来的,通知我去省城的一家大医院入院治病。

当时医院床铺紧张,乡下人到大城市住院比登天都难,从春天排到秋天,还是杳无音讯。后来,还是母亲带着我去郑州,托在省城的这位大姨再托医院的医生,寻求住院机会。大姨、大姨夫在办好一切住院手续后,因事情紧急就让他们的大女婿拍了这份电报给我家。记得电报是村小学老师交给我父亲的,这封电报给我家带来了巨大变化,也直接改变了我的人生。

现在想来如果不是电报,靠写信那速度多慢啊。

我务工进城之后,与家乡联系基本是靠鸿雁传书。还记得第一次给父母亲写家书是在常州一家鞋厂,因为有人回老家,我就把准备投寄的信交给村里的人带回去。因信里的抬头称呼我用了娘老子,母亲很不开心,待我回乡见面后,被母亲一顿数落。我自己觉得语言俏皮,很有创新,却不料母亲生气了,以后不管在哪个城市写家书都改用中规中矩的称呼“父亲母亲”。

一个单身汉在外闯荡,也没什么信可写的。不过,我的工作略微有些特殊,从事保安的我经常被公司抽调到派驻单位,在上海各个区之间频繁调动,换了新地方我就会给家里写封信,告知新的寄信地址和单位座机号码,以便家里有事好在第一时间能联系到我。有了联系方式,我这个在外漂泊的游子就像放飞的风筝一样,无论飞得多高多远,一头还是被故乡亲人牢牢拽着的,不会彻底飞离故乡。

与在乡下生活只在影视作品中见到电话机的时候不同,进城后电话座机不算稀奇物。但由于生疏,从陌生到熟练使用还是经历了一个过程。初到上海打的第一个电话是给远在崇明种地的堂哥,还在找工作的我用的是老乡上班工厂门卫的电话。晚上,老乡已经下班了,因单位离住地近,他领着我步行到了单位门卫室。看得出,老乡与门卫关系不错,他也没少带人来门卫蹭电话打。电话打通了,接电话的却不是堂哥,他似乎不在电话那端,总之没能寻到人。

后来做了八年保安的我,很多情况下自己坐门卫室守着电话,打电话确实很方便,即便不呆在门卫室,门卫也是我的搭档,我打电话、接电话依然是极为便捷的事情。曾被派驻一家电信局当保安,那里打长途不要钱,市内电话更是不限时。下班后,我们晚上三个人干脆打起知识竞猜电话来消磨时间,当然也能增长相关知识。

自以为打电话轻车熟路了,却闹了一个笑话。那时我在一家合资企业当门卫,门卫室的电话要先接总机后才能打出去,只有到下班后总机功能才转到门房。我不知道这其中的弯弯绕,被指定只上夜班的我有一天白天一时手欠拿起电话听筒,里面居然传出女人的声音。我吓了一跳,心想我电话还没播出去,咋就通了呢。因奇怪而紧张,因紧张手也不自觉地发抖……赶忙把电话给挂了。

我的少见多怪及其一系列尴尬举动,逗得旁边的同事哈哈大笑:你不会是听到女人声音害怕了吧?同事一边笑话我一边告诉我电话那头是总机小姐在说话。我这糗事很快成了同事间口口相传的笑柄。这也是进城接近城市文明付出的代价和要交的学费吧。

电话是通信设备,也是交流工具。我与我的许多同事上夜班很闲,就给电台打电话,特别是当时电台有个“相伴到黎明”的著名节目,在深夜播出非常火。节目主持人与听众交流的通用方式就是打电话,特别是情感热线,电台主持人往往扮演心理医生与情感专家,与听众交流,为听众答疑解惑。

我值夜班的时候,也打过“相伴到黎明”的热线电话,不过我不是请教情感问题,而是给其中读书特别节目“子夜书社”打电话,向导播毛遂自荐准备介绍夏坚勇的散文集《堙没的辉煌》。我一切准备就绪,不想电台导播电话回过来时,正好公司领导下来查岗,我只得割爱把电话强行挂断。

那时电台热线不容易打通,被导播选中并回复邀请在电台谈读书体会更是不易,好不容易有了机会,却因为一个意外而失之交臂,当然令人扼腕叹息。不知道多少类似的遗憾事,构成了我们难以完满的人生。

●上世纪九十年代中期,我来到上海,寻呼机已经在“魔都”现身,和当时出现的大哥大一样是稀罕物。也只有公司领导才在腰里别着又被称为拷机和BP机的寻呼机,就像早年在农村带手表一样,往往是一种身份的象征。

第一次给领导打寻呼闹了笑话,我拨通了寻呼台的号码,寻呼小姐向我礼节性地问好,然后问道:“请问先生寻呼的号码?”我只要报出寻呼台号后面的那一串数字就迎刃而解了,但那时我不懂,真心请教哪个是寻呼号码。寻呼小姐误以为我逗她穷开心,恼怒地问了一句“还要我教你打寻呼呀?”就把电话挂了,还是在别人的帮助下,才把寻呼打出去。

未能免俗的我,使用寻呼机是等到来上海第五个年头,也就是千禧年的夏天。一位在老家当老师的同学,暑假到上海旅游,把电话打到单位约我见面叙旧。我下了夜班在睡觉,其他门卫不给叫,老同学只得让我醒来后打他的寻呼。起来吃午饭的我不敢怠慢,赶忙拨打同学的寻呼号码。老同学回电感慨找我不易,我当即表示我也买一台寻呼机,这样找我就容易了。

在一位要好同事的陪同下,我去超市买了一部方形黑色寻呼机,用了差不多两年时间吧,其间也续过费。后来,换了个寻呼台,没用上多久,我就添置了手机和一台二手电脑,做到了当时据说只有白领才有的标配:手机、拷机、电脑,一个都不能少。

换了新号码的寻呼机在一次外出中,不小心丢失了。所交的费用应该还没有用完,但我不想再采取补救措施,因为手机正在兴起,虽然也有“手拿大哥大,满街找电话”的尴尬,但收发短信,费用不高,相互联系交流还是可以负担得起,也是最时髦的联系方式。虽然一条短信,按规定不能超过百字,但一般发短信,几十字足以说清楚了。真的需要长话长说,就耐着性子多发几条。

伴随着国家经济的快速发展,手机很快进入寻常百姓家。一开始因为接、打电话都要收费,所以很多人尽量不通话使用,除非有急事,那也是言简意赅的说事,很快就挂了。我曾经因为有急事,用手机接连打了几个电话出去,立刻收到手机欠费的短信通知。

相对于手机通话费的昂贵,一毛钱一条手机短信很受青睐,当时人们挂在嘴边的一句话:有事短信联系。进入新世纪的前几年,手机短信拜年特别流行,为此国家还进行过统计,说中国人在春节期间发了多少条拜年短信,一年比一年创新高,后来慢慢回落了。因为手机接电话不再要钱了,因为电子邮箱普及了,因为QQ、微信横空出世了。等到新的通信一代,不仅能电脑上操作,手机上也能捣鼓,手机短信终于沦为没落的贵族,虽然偶尔被用之,却不复当年之盛况。偶尔收到短信,谨慎的我还得验证一下是否骗子抛出的诱饵。

手机被称为移动电话,因为轻巧便捷可以自由移动,所以会衍生出许多鲜活故事,我曾经看过刘震云任编剧、葛优等主演的电影《手机》。影片中因为手机及其短信演绎出来的爱恨悲喜是芸芸众生现实生活的折射,在给我带来欢笑的同时,也发人深省。手机加强了人与人之间的联系和沟通。

手机的出现,由一开始以收发短信为主,接打电话为辅,到后来的通话为主,再到用QQ、微信,人们的通信工具、联系方式经历了不同时期的变化,可一窥中国经济的迅猛发展和人民生活翻天覆地的变化。而中国5G在世界的领先让我这个普通公民感到骄傲自豪的同时,更是充满无限期待。