本版文字统筹:张红英

长江“病了”,

破解“无鱼”之困迫在眉睫

1月3日,“长江白鲟没有进入2020年”的消息登上了网络热搜。

长江白鲟灭绝的消息,来源于国际学术期刊《整体环境科学》在线发布的中国水产科学研究院长江水产研究所专家的一篇研究论文。专家们在论文中称,长江白鲟这一中国长江特有物种,目前已经灭绝。尽管世界自然保护联盟在官方微博表示:最终结果尚未发布,预计将在今年6月发布评估结果。但毋庸讳言,长江白鲟的前景不容乐观。

“我们从未遇见,听闻已是永别。”网友的感慨恐怕代表了大部分人的黯然心声。更令人揪心的是,这不是一个物种的悲剧。

作为我国第一大河流,长江被认为是中华民族的母亲河,是一个令人叹为观止的生态宝藏。曾几何时,在这条绵延6300余公里的大江中,生活着4300多种水生生物,鱼类400多种,其中的180多种为长江特有,包括被人们亲切称为“江猪”的长江江豚,以及“长江女神”“水中大熊猫”白鱀豚等。大量的独有物种,也让长江成为中国生物多样性基因库。

然而,如今的长江,在无节制的开发利用之下,水生生物的生存环境变得越来越糟糕。

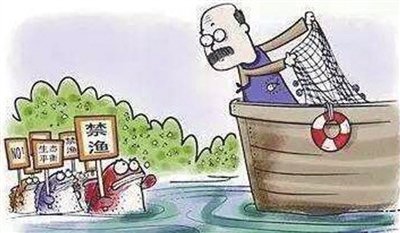

一个日益严峻的事实是,长期以来受拦河筑坝、水域污染、过度捕捞、航道整治、挖砂采石等活动影响,长江水生生物的生存环境日趋恶化,生物多样性指数持续下降,珍稀特有物种资源全面衰退,白鱀豚、白鲟、鲥、鯮等物种已多年未见,中华鲟、长江江豚等极度濒危。近些年来,洞庭湖、鄱阳湖频频干旱见底,部分水系严重断流、河湖生态功能退化、生物完整性指数到了最差的“无鱼”等级。“无豚之江、无鱼之江”早已不是危言耸听。

生态破坏,不仅危及长江水生生物种群繁衍,也使渔业生产受到严重影响。1954年长江流域天然捕捞量达42.7万吨,上世纪60年代捕捞量下降到26万吨,80年代为20万吨左右。近年来即使大规模增殖放流,长江每年的捕捞量也不足10万吨,仅占全国淡水水产品总量的0.32%左右。

长江“病了”,而且“病得不轻”。

分类分阶段实行,

最迟2021年之前全面禁捕

“长江是世界上水生生物多样性最丰富的河流之一,也是维护国家生态安全、推动长江经济带绿色发展的重要屏障。”农业农村部副部长于康震介绍,2017年至2019年中央一号文件相继提出率先在长江流域水生生物保护区实现全面禁捕、全面实施长江水生生物保护区禁捕、建立长江流域重点水域禁捕补偿制度等要求。

根据《国务院办公厅关于加强长江水生生物保护工作的意见》以及农业农村部、财政部和人力资源社会保障部印发的《长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案》,长江流域重点水域分类分阶段实行禁捕。

第一步是自2020年1月1日零时起,长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区等332个自然保护区和水产种质资源保护区全面禁止生产性捕捞。

第二步是最迟自2021年1月1日零时起,在长江干流和重要支流除水生生物自然保护区和水产种质资源保护区以外的天然水域,实行暂定为期10年的常年禁捕,其间禁止天然渔业资源的生产性捕捞。

长江干流是指青海省曲麻莱县以下至长江河口的长江干流江段;重要支流是指岷江、沱江、赤水河、嘉陵江、乌江、汉江等重要通江河流在甘肃、陕西、云南、贵州、四川、重庆、湖北境内的干流江段,大渡河在青海和四川境内的干流河段,以及各省份确定的其他重要支流。

同时,对鄱阳湖、洞庭湖等大型通江湖泊除水生生物自然保护区和水产种质资源保护区以外的天然水域,由有关省级渔业主管部门划定禁捕范围,也是最迟自2021年1月1日零时起实行暂定为期10年的常年禁捕。

确保生态修复,

禁捕后仍有大量工作要做

近日,一部千呼万唤的法律草案亮相——2019年12月23日,长江保护法草案(以下简称草案)提请十三届全国人大常委会第十五次会议审议。

草案规定,国家对长江流域重点水域实行严格捕捞管理。在长江流域水生生物保护区全面禁止生产性捕捞;在本法实施之日起十年内,长江干流和重要支流等重点水域全面禁止生产性捕捞,具体管理办法和重点水域范围由国务院有关部门制定。

不仅如此,草案还在长江流域标准体系建设的有关规定中,增加了关于生物完整性指数的内容,明确有关部门和地方人民政府根据物种资源状况建立长江流域水生生物完整性指数评价体系,并将其变化状况作为评估长江流域生态系统和水生生物总体状况的重要依据。

于康震表示,恢复水生生物资源及其栖息地是个长期过程,特别是部分珍稀濒危水生野生动物保护任务十分紧迫。同时,随着禁捕工作的持续推进,渔业资源将逐步恢复增长,非法捕捞的利益诱惑加大。他介绍了今后要采取的相关配套措施。

一是重点针对中华鲟等珍稀物种,采取加强人工繁育、扩大人工群体资源、强化就地保护、加强迁地保护和人工增殖放流等措施,使珍稀濒危物种濒危状况得到明显缓解。加大重要水域生态修复力度,实施一批重要生态系统保护和修复重大工程,构建生态廊道和生物多样性保护网络。

二是构建统一的长江水生生物调查监测平台,完善对水生生物资源及其关键生存条件指标体系的系统跟踪监测调查,建设信息共享平台,形成全面、完善、权威的基础数据。

三是在重点水域配置一批渔政执法船艇、无人机和视频监控系统,提升执法能力和效果。引导退捕渔民参与巡查监督工作,建立“护鱼员”队伍,配备必要执法监管装备。

四是根据生态环境承载力和渔业资源恢复情况,适时组织研究新的保护管理政策,探索建立长江渔业资源有偿使用制度。

(文字综合新华社、环球网、光明日报、长江日报等媒体资料整理而成)

【链接】

●长江十年禁渔启动后,首例非法捕鱼被查

近日,海事部门查获一起长江十年禁渔令启动后的首例非法捕鱼行为。目前该案件已移交公安机关,正在进一步调查中。

1月5日,长江黄石港区海事处西塞山执法大队接到交管中心指令说,在长江黄缓4号白浮附近水域有捕鱼船在航道中作业。执法大队立即启动应急反应程序,通过海巡艇探照灯发现三艘电捕鱼船舶间隔300余米,呈三角形正在分开作业。

随后,执法人员将海巡艇靠向其中一艘捕鱼船,要求该船立即停止作业。然而这艘捕鱼船强行逃走,冲滩后该船渔民弃船逃逸。执法人员登船发现该船渔网细密,船板下放着一盆刚捕上来的均为4厘米左右的鱼苗,已被电晕,一动不动。

电捕鱼是一种用高压电捕捉鱼类的非法捕鱼方法。这种毁灭性的捕鱼方法对生态环境有着巨大的伤害。《中华人民共和国渔业法》第三十条规定:禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源的方法进行捕捞,使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞的,违反关于禁渔区、禁渔期的规定进行捕捞的,或者使用禁用渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞或者渔获物中幼鱼超过规定比例的,没收渔获物和违法所得,处五万元以下罚款,情节严重的,没收渔具,吊销捕捞许可证;情节特别严重的,可以没收渔船;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

长江海事局表示,将继续对非法捕鱼的违法行为予以坚决打击。

●多方合力,保障28万渔民生计

鱼儿越捕越少、越捕越小,一些渔民开始铤而走险,用“绝户网”和电、毒、炸等非法渔具渔法竭泽而渔,结果渔民越捕越穷、生态越捕越糟。实施长江流域重点水域禁捕,是打破困局的必要措施。

根据沿江各地测算,长江流域重点水域禁捕共涉及沿江10个省市的合法持证渔船11.3万多艘、渔民近28万人。对此,中央财政安排了补助资金对各地的禁捕工作给予适当的支持,积极引导退捕渔民上岸和转产转业。

农业农村部联合国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部、公安部等10部门成立长江水生生物保护暨长江禁捕工作协调机制,并要求各地参照国家部委协调机制模式建立禁捕工作协调机制,统筹协调落实退捕渔民过渡期生活补助、社会保障、职业技能培训等政策。

人力资源社会保障部门将退捕渔民全部按规定纳入相应的社会保险覆盖范围。对退捕后暂无生活来源的专业渔民给予过渡期保障;符合条件的困难退捕渔民,纳入城乡低保救助,对其中特别困难的实行临时生活救助;对贫困渔民和有返贫可能的渔民,对接精准扶贫。

有关部门和地方还将开展就业技能培训服务,对有劳动能力和就业创业意愿的渔民全部纳入公共就业创业服务体系;鼓励支持渔民自主就业创业;加大服务保障和政策支持力度,为大龄、生活困难的渔民提供公益性岗位安置。