每一次踏上家乡这块热土,脑海中总会浮现崇明岛上度过的青春岁月,那一碗红枣饭,一杯红枣茶,爹娘的种种慈爱和操劳;务农时,老队长给予的照顾……

●在一二十年前,从上海去崇明,不仅要坐船渡江,上了岛从堡镇码头转公交车还要花一小时才回到老家,每次觉得路途十分遥远,况且我在北京工作,两三年回一趟上海,大多时候是女儿把爷爷奶奶接来市区团聚,我便很少回岛了。

但是,爹娘年岁大了,我也难忘乡情血脉之地,常思回乡。一次被台风阻挡三天回不了家乡,眼看假期临近要赶回北京上班,只能托当时在镇上当书记的同学,安排搭乘乡里来沪卖大白菜的船,绕道回崇明。那次台风刚走,余威尚在,吴淞码头轮船仍停航,同学再三询问船老大安全否?船老大长年在海上捕鱼,七八级风都扛过,一路顶风斩浪总算回了岛。到了2009年,这种担惊受怕的日子结束了,可我的爹娘在长江隧桥通车前后分别去世,给我和妹妹留下两间老屋,留下了子欲养而亲不待的遗憾。

现在,我退休了,带着妻子回到上海定居,而崇明这座江海垂青的岛屿,恰逢铸造世界级生态岛的机遇,也算让我赶上了。

我是土生土长的崇明人,老家陈家镇,紧挨着著名的东滩湿地,是离日出最近的地方。我退休后被聘上海一所大学研究院发挥余热,通常,结束一周工作,我便从上海驾车驶向长江隧桥回到家乡小镇过一个愉快的双休日,每一次回乡都深切感受到自然舒心的乡土乡情:整洁的村道,绿树围绕,清澈的风吹面舒适,村庄明沟沿芦苇泛青,田地麦苗苍绿,水盈盈的田里,秧苗扭动嫩叶,过些日子,油菜花开,麦子黄了,果树上果实压弯枝条,芦梢缀满芦花——我看得见四季分明的季节,跟儿时一样的鲜活。在这块被长江托举的岛屿上,我仿佛又目睹母亲在田地里忙活着稻子、玉米、麦子、花卉及果蔬农作物的身影、老乡们在鱼塘蟹塘、鸡鸭羊群辛勤劳作的画面……乡间正是有了农人们的四季忙碌,才有了春苗秋果、四季更迭的不同风景,才使这个以农业为主的崇明岛具备生态岛的特质。

现在,我每次上岛便捷多了,有轮渡,有长江隧桥,不久的将来还会有轨道交通,如将来开辟空中航道,岛内交通更加高效便利,连通接纳岛内外旅客、游子,崇明不仅是上海的,更是全国的、世界的。更多的人能呼吸崇明岛新鲜的空气,自然的风景,聆听鸟鸣,品味美食,沐浴森林……曾有崇明朋友对我说,老曹,择一地养老,崇明再好不过,本是长寿岛,又添老寿星。假如你的年轻学生来崇明创业,高科技产业园、崇明工业园区等基地需要青年人才啊。我想友人说得对,生态岛,就要有人的流动,人的驻守。如果说自然是生态的灵魂,那人就是生态的血液,人与自然紧密和谐结合,我想这应该是生态崇明的核心。

数代崇明人历经沧桑变迁,塑造新崇明人形象,在岛屿人文精神的引领下,千里万里有人来。崇明,正一步步体现出她的魅力,不像我这一代年轻时被逼外出求学、讨生活,几乎一辈子漂泊异乡,到老年重新返回故乡,心中另有一番滋味。

我心目中的世界级生态岛,大自然的鬼斧神工,是自然审美,在崇明岛基因里早已具备个性之美,如何围绕人的生态做文章,成就世界级生态岛,未来的大崇明应该是贵而不显,华而不炫,崇尚自然生态之美;生态巨财不夸富,名门不盛气,来者欢迎,培植人是第一生态的观念。亲近崇明这块自然之地,是我的出发地,也是永远的归宿。建设崇明世界级生态岛,不辜负时代和世人的瞻目,是我这个年长者愿意盼望的。

我说这么一番话,是因为今天的崇明变得不一样了,使我想起过去那一幕幕往事。

那时崇明偏僻,从1958年由江苏省管辖划归上海后,是远郊条件最差的一个县,而我生活的东部更加落后,有“东滩蛮子”之称,当时家家务农,但有不少盐碱地,地势又低,一场风雨就有可能淹没庄稼,收成骤减,农家生活非常艰辛。

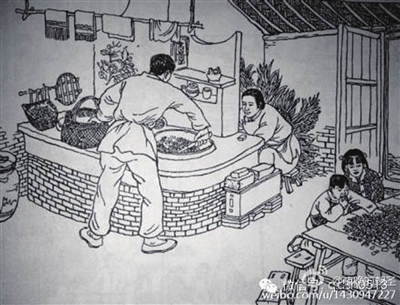

●那时我刚满两岁,而妹妹出生时是三年自然灾害初期,连娘的一口乳汁都吃不到。记得爹娘出工后,我背着妹妹滚在泥地里,饿了拔明沟沿的被单草、娥藤藤草吃,摘几瓣芦叶做风车,挖泥坑玩捉黄鼠狼的游戏——最高兴的是,有一包亲戚送的红枣,娘把它藏在床头柜里,被我和妹妹发现了,每天偷拿出来吃几颗,直到有一天袋子空了……正好要过年了,我俩吓得一下子变乖,帮着娘扫地、喂猪、放羊。原本这红枣是娘过年时节泡茶待客以及烧新年第一顿红枣饭用的。除夕晚上,娘准备取出红枣待用,发现了这个秘密,娘啥也没说,悄悄地跑到叔伯侄女家讨了一把枣。大年初一被娘叫起床,吃早饭时,我和妹妹看见红枣饭,还有一碗甜甜的红枣茶,心里那个甜啊,不仅没挨揍,还体会到娘的宽厚宠爱,我们兄妹俩开开心心地过了年。

那些馋事还有不少。那时太穷了。到我上学时,我开始懵懵懂懂地觉得只要念好书,将来可以买很多红枣报答爹娘。而我读高中时,妹妹初中未毕业就被爹娘叫回村里下田种地,爹娘的意思,只能确保一个读书,兄妹俩同时上学供不起。

1975年,我高中毕业除了回村务农没有其他出路。那年冬季征兵,是个令我振奋的好消息,去部队参军是件了不起的事,我要让自己的家成为光荣之家。于是,我报名应征,文化程度、政审没有问题,体检时因近视眼落选了。

当兵不成,心反而稳定下来,就考虑种田的事。在我看来种田没有多难,不出几个月,我就学得八九不离十了。队长觉得我有文化,出工肯出力,最关键我尊重这个从旧社会过来的老队长,向他学习种地和为人处世的经验。然而,当时劳动效率十分低下,都是集体劳动,十几亩的田地,从除草、翻地开始,种上一茬大白菜,四十多个全劳力要忙大半个月,一些年老及半劳力,在另几块地做辅助性劳动。这时队长安排我兼做一份记工员的活,每天傍晚收工前一个小时,我跑去记工分。我心里明白队长的好意,他认为我是高中生,尽量让我轻松些,比如挑稻捆运到社场,队长总要嘱咐我少挑几捆稻,说,运河,你肩膀吃不了力,别让扁担压断嫩骨头,将来要吃公家饭呢。

●在村里,我种了两年农田,感触是蛮深的,农民长年累月劳动,非常艰辛,日子依然过得窘迫。像我爹娘是全劳力,我是打八折,妹妹跟着老奶奶们在棉田地捡捡棉花,或移移菜苗,出勤一天才记四分工,这样一年下来刚够分口粮,分红头一年拿了六块八角。其他多子女又年幼的农户,到年底分红时还倒贴钱。

1977年,恢复高考招生的消息传来,我爹娘比我还高兴,立刻叫我不要出工复习报考。队长来到我家对我说,运河,每天来田地转一转,记一下工分,算你出三分之一工,记三分工。我兼着记工员,同时一头扎进书堆里复习迎考。高考结果,我被上海一所师范大学录取了。毕业后,回到家乡另一个镇上中学当教师。大概工作一年,这个镇在较偏远的一个村庄办了一所学校,有小学和初中,数百名学生。在安排师资时,我这个年轻人,首先被领导安排到那所村子教书。新学期开学,我去新学校报到,与几个年长老师住在学校,周末才回家,住在附近村庄的老师,虽然早出晚归,却还能帮衬家里。

新学校条件并不好,是匆促盖的几排平房,旁边是一条机耕路,挨着路边就是村民的住宅,离畜棚也近,猪、羊、牛、鸡、鸭等家禽噪音很大,临近的几个教室一边上课,一边能听到牲畜的叫声。操场一大半是泥地,只有一小块立旗杆的地方浇了水泥地,也就四十多平方米,一到收割季节,邻居收获的稻子、麦子、玉米粒轮换晒在水泥地上,学生上体育课只好另择场地。

那是八十年代中期,都分田到户了,收的粮食远远高于人民公社时期,机械化程度有所提高,但占小便宜的行为在一些乡人身上渐渐显露出来,学校与村庄农户时有纠纷。最终有一场“纠纷”落到了我的头上。

这个村庄有一户人家,家中有个叫小芬的姑娘,长相端庄漂亮,身材高挑,上有两个哥哥,在三兄妹中她很受宠爱,高中毕业,没有参加高考,就在镇上一个亲戚开的裁缝店里做衣裳。我们学校几个年纪大的老师都叫小芬做过衣服,我看他们穿着合身,又常听他们聊起这姑娘如何好看,可惜年轻轻就弃学之类的话心里也渐生好奇。

一天傍晚,我借口要做件衣服,候小芬下班回家时,上门认识了她。衣服叫小芬做了。此后,我经常托她从镇上捎买东西,一来二去,与小芬非常熟悉了。与我同住校的老师,起哄让我娶了小芬做老婆。我不知道怎么回答,那时我还未谈过恋爱,更不确定哪种类型女孩适合做自己的女朋友,再说我的长相太普通了,像小芬这样美丽的女子,追求者肯定不会少,尤其是在镇上做手艺活,她不一定看得上乡下小教师。有一次,张老师托小芬为他的老爱人做件上衣,顺便跟小芬说了我的情况,他表示愿意做个媒人。张老师回校后跟我说,小芬听了他的话,红了一片脸,那个羞涩劲一定是个纯洁的好姑娘。张老师说话爱沾点文学味,侃起来会刹不住车。他说,运河,小芬噘着小嘴说,人家曹老师是吃国家饭的,我一个“乌小娘”。张老师开我玩笑,听听,运河老弟,你要主动出击嘛。

我听得见心里有种跳动声,可能是人们常说的初恋之情愫吧,此后小芬的身影不停地闪现在我的眼前。然而未等我向小芬表白,发生了一件事。那天小芬的母亲来学校水泥操场晒麦子,被几个初一年级调皮的孩子踢散了好大一片麦子,滚落泥土里。待小芬的母亲来收麦子,这下不得了,她母亲大骂孩子不算,连校长、教师一起骂,并闹到办公室,叫肇事学生一粒粒从泥土里捡出麦子,学生不捡,教师捡,少一粒都不行。张老师把我拉一边说,想不到啊,小芬的母亲太可怕了,这种女人做丈母娘,够你喝一壶伏特加老土烧了。过几天,听说小芬与她的母亲吵了一架,怪罪母亲丢了她的面子,干脆住在镇上店里不回家了。

●这时,在上海工作的同学来信告诉我,有同学准备考研究生,问我想不想再拼一下。是啊,在村庄学校待了好几年,如果还是这样生活、工作,那意味着今后十年二十年,甚至三十年直到退休可能都是这个老样子了。同时,由于小芬的母亲一闹,我对小芬那种乍萌芽的爱恋之花,似冬天里的雪纷纷飘散。

为此,我决定报考母校的研究生,工作之余集中时间和精力学习。一年后,我考上了研究生。当我毕业时,我的导师说,现在国家需要人才,博士开始放开招生了,你想继续深造,那么乘年轻拿下博士学历,对今后发展肯定如虎添翼。我听从了导师,顺利考取博士并且完成了学业。博士毕业后,在外地一次学术会议上,认识了北京郊区姑娘阿秀,我们一起进入北京一所大学当教师,直至当教授……阿秀自然成了我的妻子,并生下一个女儿。女儿结婚后,她随女婿回到上海工作。

退休后,我和阿秀回到了上海,终于离老家崇明岛近了,可以随时亲近这座世界级生态岛。每一次踏上家乡这块热土,脑海中总会浮现崇明岛上度过的青春岁月,那一碗红枣饭,一杯红枣茶,爹娘的种种慈爱和操劳;妹妹在我求学期间给我寄钱买资料和生活用品的恩情;务农时,老队长给予的照顾(如今他已90多岁,我每次回岛上都要去看望他老人家);难忘村庄里的邻居小芬姑娘 ……

小芬应该也60岁了,不知是否还做裁缝生意?我想择时去寻找她,去寻找一段青春岁月,向小芬问声好,说句好久不见!