情事

倾诉与聆听,都市与乡村的情感故事。请勿对号入座。(图文无关)

口述:阳刚 文字:施卫国

在崇明南门码头向西北五公里处,有一条洋山河,河边垂柳弯弯,河岸全部用水泥砖头砌成,河水清澈明亮,每隔一段架有小桥,人和卡车都可以通过。两岸广阔的田野里一片葱绿。偶尔风中飘来美妙的丝竹声,那是阳刚民间音乐馆小剧场里正在进行的江南丝竹演唱会。

◆我是个土生土长的崇明人,自小喜欢把玩丝竹。记得在少年时期,有一天清晨我上学时路过崇明南盘效古镇,看到一位朱姓民间艺人怀抱琵琶演奏,那曲调有时委婉如涓涓流水,有时激越如万马奔腾。我小小年纪人又长得矮小,只能穿过人堆挤到前面去,既能欣赏到琵琶发出的动听音乐,又能看到演奏者丰富的面部表情。那声音穿过集市,穿过原野,在海岛上空久久不散。我幼小的心灵也跟着穿越时空,产生了无穷的遐想,音乐竟是如此美妙。后来我才知道那民间艺人弹的琵琶曲调乃是几近失传的瀛洲古调。

由于那时农民普遍较穷,连一把很小的口琴都买不起,更不要说买其他乐器了。我暗暗下决心,等我有了钱一定要拥有一把琵琶,把这个崇明岛的瑰宝传承下去。后来生活稍微改善一点,我买了一支笛子日夜练习,身上的音乐细胞被激活了起来。优雅的笛声从洋山河畔飘到了广阔的田野里。在一次农场的文娱会演中,我被邀请参加,登台演出了笛子独奏“扬鞭催马运粮忙”,博得了观众们的热捧,暴风雨般的掌声,让我脸上写满了自豪。

后来我被领导安排到乡村学校里代课,我心中燃起了希望之火。我看着孩子们对知识的渴望,在乡下简陋教室里的三尺讲台上认真耕耘,对于一些爱好唱歌的学生,我有一种天然的亲切感,我会认真给他们普及乐理知识,得到了乡亲们的赞扬。

那时崇明农村文艺活动还是很活跃,1980年乡里组建了文艺工厂,那是一家乡办塑料厂,我被任命为副厂长。接业务招收文娱工人是我的职责。用工厂的利润为乡级文艺宣传队做活动经费,用这种自负盈亏的方式来活跃农村的娱乐生活。塑料厂运转起来后一时业务比较繁忙,这些文娱青年工人每月拿生活费,到年底再分红,这在当时算是一种新鲜事物,一时间人气很旺。我也投入很大的精力,管销售管技术,有一次为了开一个新产品模具,我连续三天三晚没睡觉,昏倒在车间里的机器旁。

我坚持着自己的努力,也不占厂里的便宜,大量的出差费用单子放在自己口袋里不去报销。可到年底分红时,别人拿着钞票高高兴兴地回家过年,可我把所有的分红用来偿还厂里的差旅费欠款。那年的春节,我们全家人过得十分拮据。村里人欢天喜地过大年,我家只能反复在14寸黑白电视机前观看银屏上不太清晰的图像打发时光,但我没有后悔。

文艺工厂六十名职工中,真正出满勤上班的只有十几名熟练工,其他文艺宣传队员只能当辅助工,有演出任务就不来上班。这样成本增加利润越来越少,处于入不敷出的状态,文艺工厂走向了穷途末路。我又回到了久违的农村,依旧干着面朝黄土背朝天的繁重农活。我深深体会到,没有经济的支撑,再远大的抱负只能变为一地鸡毛。

进入上世纪八十年代初,改革开放的春风吹拂到了崇明岛。我决定要在家乡创业,积累财富。

◆我到市区联系了一家做塑料袋业务的企业,为他们代加工塑料袋。我兴奋得差点跳起来,把家里仅有的二十八元八毛钱拿出来,买了把新电烙铁。在两间破旧的瓦房里开起了加工厂,我是厂长兼业务员,工人只有一个,就是我那相濡以沫的妻子。我们不知疲倦地烫着塑料袋,拿到了第一笔加工费,后来规模不断扩大,又招了八个工人,我攒到了第一桶金。在1983年成立了上海洋山电器开关厂。随着业务范围的扩大,我又于1987年成立了上海阳刚电子有限公司。我招了100多名乡亲进厂,对他们进行上岗培训。乡亲们能够在家门口上班,工作的热情自然高涨。他们每月有了不菲的收入,我还为他们交了各种保险,让他们免除了后顾之忧。厂里成立了一支研发团队,根据市场需求不断地推出新产品,使产品达到二十个大类近千个品种,广泛应用于家电、通信、汽车、医疗、航空航天等领域。国内外都有销售网络,最兴旺时年产值近四千万元,利润很可观。手里有了钱,我就开始向梦想进军。

我规划建一个民间音乐馆,把流行于长三角地区的江南丝竹资料馆建起来,其中还有一个瀛洲古调馆。这些场馆的建设耗费资金巨大,都要真金白银投进去的。随着工程项目的进展,我在资金方面显得捉襟见肘。我多方筹集钱款,为这个文化高地的打造,不惜赌上身家性命。我把家中的积蓄全部拿出来放在场馆建设的工程中,最后还把位于市区的一套房子也押了上去。

在卖房子的问题上,我和妻子第一次产生了分歧红了脸。妻子眼看苦心打拼创业买下的市区房产,怎么也舍不得卖掉。但我对她说,那么多资金已经投进去了,不能半途而废。我的决心毫不动摇,哪怕倾家荡产也在所不惜。我对妻子说,把房子卖掉所得款项我只拿走属于我的那一份。妻子终于被我执着的行为所感动,全力支持了我。

在筹备建馆的过程中,最艰难的还是收集资料的工作。我跑遍了全国各大城市的图书馆和音乐馆,历尽千辛万苦。有一次我在西南地区的一个省城,住着十六元一晚的郊区小旅馆,啃着又干又硬的面包,睡在大通铺的木板床上,听着各地客人此起彼伏的呼噜声,我愣愣地看着天花板发呆。国防大学金一南教授说过,只有历经苦难才能创造辉煌。那时我迈着疲软的双腿,继续奔波在这座城市的图书馆和音乐馆之间。我意外发现了瀛洲古调的资料,如获珍宝,浑身的疲劳一扫而光。这个资料可是历经抗日战争和解放战争的炮火,幸存下来的传世之作。

有一次我在大都市里得悉一位老人家藏有一本发黄的《乐风乐艺杂志》,这是一本中国民族音乐的孤本,也是唯一刊有对江南丝竹的研讨文章。我到这个老人家居住的八楼,经过讨价还价,以两千八百元的价格买了下来匆匆离开了。我把它紧紧地藏在自己的胸口,用双手紧紧捂着这件宝贝生怕遗失。走到半路上,那位老人家打电话问我在哪里?我就怕他反悔就撒了个谎,说已经到机场快上飞机了。其实后来才知道,那老人家看我对江南丝竹如此痴迷想跟我探讨。每每想起这件事我有时会暗暗发笑。

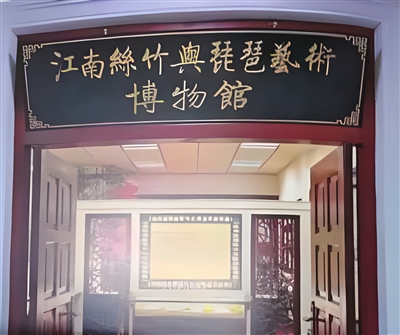

经过多少个日日夜夜的奔波,我收集到了江南丝竹和瀛洲古调的上千件手抄本,终于使江南雅韵完美地展现在人们的面前。在江南雅韵博物馆和阳刚民间音乐馆里,有民间音乐资料库,厚厚的音乐资料堆积如小山。还有江南丝竹与琵琶艺术数据库,里面珍藏了清代和民国时期以来的音乐资料,包括音乐曲谱、文论、唱片、手稿、乐器等八千多件。现在都已经用电子文档存入数据库,丝竹音乐数据库更是耀眼夺目。江南丝竹雅韵剧场布置得古朴典雅,馆内挂满了书法大家和音乐大师的题词和作品。在文化基地的外围,大门口竖立着一块两米高的石碑,上面用红字刻着“民间音乐馆”的大字,苍劲有力。进门还能看到琵琶大家刘德海先生的铜像。洋山河的北边,是一座杨氏祠堂,我全额投资,为了表示杨氏宗亲都有权属,大家象征性地每家投入一元钱,以示诚意。乡亲们有力出力,有主意出良策,众人拾柴火焰高。一座小桥流水,金钟古榈的杨氏祠堂屹立在洋山河边,屹立在乡亲们的心中。当四面八方的游客前来参观时,一股浓浓的传统文化气息扑面而来。江南丝竹和瀛洲古调在琵琶的弦上喷吐出来,丝丝入耳,开了崇明岛传统音乐和现代文化相结合的先河。

◆我把企业利润全部投在了打造文化高地上,完成了民营企业家到音乐收藏家的蟺变。我现在把主要精力放在江南丝竹及瀛洲古调的传承上,企业的管理交给好友建新先生,他作为企业的财务总监,为我分担着很多责任,他还是江南雅韵公众号的编辑。我们的公众号点击量达到上千万。

馆内剧场进行了一场接一场的演出,受众面逐渐扩大。我诚心邀请了顾冠仁、乔建忠等名家帮助组建了瀛洲丝竹古调艺术团,成员来自于崇明区原沪剧、越剧界的退休琴师以及民间艺人。他们把瀛洲古调融入到江南丝竹的大音乐体系中,创作并演奏了《小月儿高》《蜻蜓点水》《东滩晨曲》《清清洋山河》等传统和现代节目。还到花博会为来自本市及海内外的游客演出,反响特别大。

我坚持创建于企业,根植于民间,服务于社会的理念,在市、区有关单位的支持下,召开了以江南丝竹为主题的各种研讨会。把江南丝竹和瀛洲古调传承下去,发扬光大。我个人也得到了社会的认可,得到了很多光荣称号。江南丝竹和瀛洲古调被认定为国家级非遗项目。

每当清晨和傍晚,当我站在洋山河的小桥上,听到文化基地中传来的优美动听的瀛洲古调琵琶声,不由得想起这些年创业的艰辛。我喝着洋山河的水成长,现在功成名就。在激情勃发的时候,我忍不住一遍遍地朗诵着我自己创作的散文“清清洋山河”。啊!家乡的洋山河,正是你那种绵绵不息、默默无闻的气概,激励着我艰苦探索,奋力前行,清清洋山河,永远在我的心间流淌……