【视点】 2019年初,上海浦东新区周浦镇与中国人民大学家书博物馆开展深度合作,第一届“‘傅雷杯’上海最美家书征集展评系列活动”应时而生。如今,该活动已持续开展三届,热度不减。在所征集到的家书中,《一封天堂的回信》、《抗美援朝的红色家书》令无数人泪目,新华网报道的《一位父亲写给支援武汉抗疫女儿的家书》点击量突破60多万,疫情防控期间,一封在百岁老人家人间传递亲情的家书再次进入了人们的视野……

□通讯员 陈志强 记者 王平

这些天,浦东新区大团镇75岁退休教师杨志圭手写家书与住在护理院的父亲杨弄耕传递孝心的故事,在当地传为佳话。杨志圭写给100岁父亲的一封书信,被家人发在微信朋友圈后,感动众人。

百岁老翁杨弄耕现住在大团社区卫生服务中心三墩护理院,由于疫情防控的需要,平时杨老先生的6个子女只允许每周一次1人进院探望老人,而且进院前先要做核酸检测。7月10日是杨老先生的100岁生日,为了给百岁老人过生日,一家人做了精心的准备,大女儿杨志圭给父亲写了一封满含深情的书信。根据杨老先生百岁生日的特殊情况,护理院同意在确保做核酸检测正常的情况下,6个子女一同到护理院为老人庆祝生日。

“爸,你好!今天是你100岁生日。你的全体子女、孙辈们,祝你生日快乐!家有一老,胜似一宝。我们兄妹六个,在父母的教育下,学会怎样做人,怎样处理事情,更懂得怎样去努力工作,勤俭持家。现在儿女子孙们过得都很好。这要感谢党和政府,感谢父亲大人的养育之恩。你的子女都已退休在家,享受天伦之乐。孙辈们都在不同的工作岗位上努力工作,都继承了你的吃苦耐劳、勤俭持家、艰苦朴素的优良传统……”

当天,在护理院房间里,杨志圭给父亲读了这封家书,老人听了频频点头。一封家书,一生记忆。受杨老先生的影响,他的儿女子孙们一直保留着通过家书沟通交流的习惯。

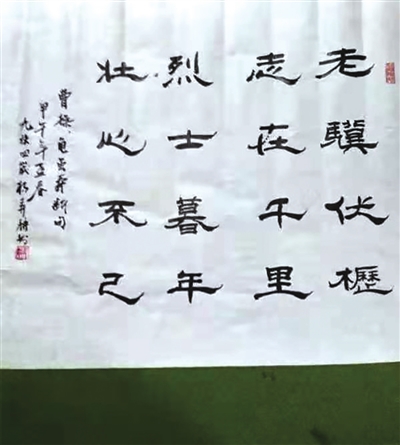

杨弄耕1921年7月出生在大团镇果园村杨家宅,他读过书,平时喜欢读书看报、练书法、写信、写日记,特别是在教育子女方面,他常常通过写信的方法与子女沟通交流。

71岁的杨育平回忆道:“1966年的时候,我参加到北京大串联活动,父亲交给我一些贴好邮票、写好邮寄地址的信封,要求我外出后每周写一封信寄回家,以便让家里人知道情况。”

杨弄耕90岁的时候,妻子病故。于是大女儿杨志圭将父亲接到了自己家里住。后来,6个子女轮流着将父亲接到了家里悉心照料。2018年,因杨老先生不慎摔跤,到医院治疗后住进了三墩护理院。6个子女坚持轮流每天给老人送饭菜、水果、牛奶、糕点等,每天到护理院探望老人。

因疫情防控需要,护理院采取了探望限制的防控措施,于是杨志圭就想到了利用书信进行沟通。她经常坐在家里南面临窗的台子上写信,一般每周写一封,然后将书信和饭菜等一起交给护理员,再由医护人员转交给父亲。见信如见人,每当送到杨老先生手中,他总是先要看看有没有信,如果有,就会迫不及待地先看信。

2019年以来,杨志圭一共给父亲写了36封信。

“手写家书传递亲情,我们还要继续做下去。”这几天,杨志圭和家人在整理杨老先生物品的时候,发现了老人的许多书信、日记、自传文稿和书法、照片等,其中书信、日记、自传等文稿中记录了家庭的变化情况和自己在教育子女、工作学习、与人相处等方面的思想,其中家书中教导子女的一些话语,如“勤俭节约”“好日子要当穷日子来过”等,涓涓细语里包含着关爱之情,是很好的家风家训词。

杨志圭家里小辈表示,这些保存完好的书信、日记等是很有价值的,准备在适当的时候汇集成册,或许可以给百岁人瑞杨弄耕一个意外的惊喜。而对于后辈来说,这也将是一份弥足珍贵的“遗产”。